入社後の定着と戦力化を支えるオンボーディングとは?入門解説!

新入社員の入社後の定着と早期戦力化を支える、オンボーディングクラウドサービスを開発・提供するOmboと申します。

転職が当たり前の時代になり、企業からは採用難易度が年々向上し、社会情勢としては、日本人出生数は70万人を割り込み(2024年)、様々な組織で人材に関する課題が顕在化されてきています。

本記事では、入社後のオンボーディングについての入門解説として、「オンボーディング」にあまり馴染みがない方に向けて、その定義や重要性などを説明します。

そもそも入社のオンボーディングとは?

オンボーディングとは、新しく組織に加わった社員を組織に馴染ませ、早期に定着・活躍させるための一連の取り組みのことを指します。

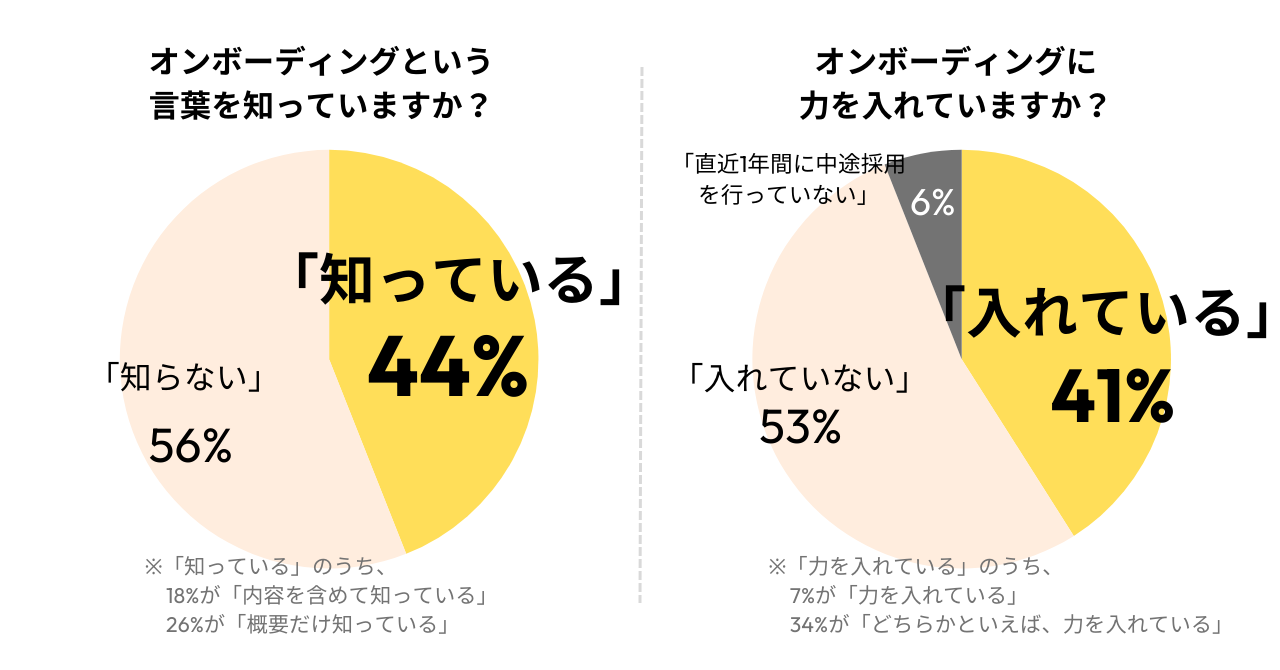

この記事をお読みいただいている方は、オンボーディングというニッチな領域に関心をお持ちの感度の高い方だと思われます。しかし、オンボーディングという概念自体の認知度はまだ低いのが現状です。

こちらは、エン・ジャパン株式会社の入社後活躍研究所が実施した調査結果です。

調査結果によると、オンボーディングという言葉を知っている企業は44%にとどまっています。さらに、中途採用者のオンボーディングに力を入れている企業は41%と、半数以上の企業がオンボーディングに十分な注力をしていないことが明らかになりました。

2020年の調査のため、現在では認知度は上がっているかもしれませんが、それでもオンボーディングについての認知度は低いと言えます。

なぜ今オンボーディングの重要性が高まっているのか?

現代の採用環境では人材獲得競争が激化しており、新たな人材を採用するコストが上昇しています。企業は日々、優秀な人材の採用と、既存社員の離職防止に様々な策を講じています。

平たく言ってしまうと、そもそも採用も難しいし、辞めてしまう問題にも向き合わねばならず、そのためオンボーディングの重要性が高まっているわけです。

実際に、厚生労働省の調査でもある通り、大卒の新入社員の3年以内離職率は、31.2%であり、この『3年3割問題』に人事・事業部が協力しながら向き合わなければなりません。

そうでないと人事部は、「現場がきちんとフォローしないから離職してしまう」と嘆き、事業部は「人事部は即戦力人材を採用してこない」と、お互いに異なるベクトルが向いてしまい改善が難しくなってしまいます。

▼事業部の分かり合えない問題は、こちらの記事で詳細に触れています。

また、コロナ禍を経て、それらを加速させるかのように、対面を前提とした働き方からリモートワークも想定した働き方へシフトしました。これにより、「人間関係の構築が不十分」「カルチャーや企業文化の浸透が難しい」といった新たな課題が浮上しました。

まとめると、企業は以下のような状況に立ちはだかっています。

- 新しいメンバーの受け入れ機会が増えている

- 働き方もオンライン・オフライン両方を想定する必要がある

- 1と2の環境を前提にメンバーの組織適応を促しつつ、早期戦力化が必須

そうした背景の打ち手として注目が集まっているのが、オンボーディングです。

「一部の人事や研修担当が入社オリエンテーションを行い、後は現場のOJTで大丈夫」ではなく、入社前から正しく企業の状況を伝え、会社理解を促す必要があります。現場のメンバーとの関係構築や業務キャッチアップへと繋げ、人事や事業部が同じ方向を向いて受け入れを行うべきであり、真の意味でオンボーディングに力を入れていく必要があります。

新入社員のパフォーマンスに影響を与えるオンボーディング

オンボーディングの重要性について説明してきましたが、実際にオンボーディングの取り組みから得られる成果とはどのようなものでしょうか?結論、オンボーディングは、新入社員のパフォーマンス向上や早期離職防止に影響を与えると言えます。

次の2つの観点から説明していきたいと思います。

①リサーチによる定量データ

②日常的なオンボーディングサポートを通じて得られた定性的な観察

①データから見るオンボーディングとパフォーマンス

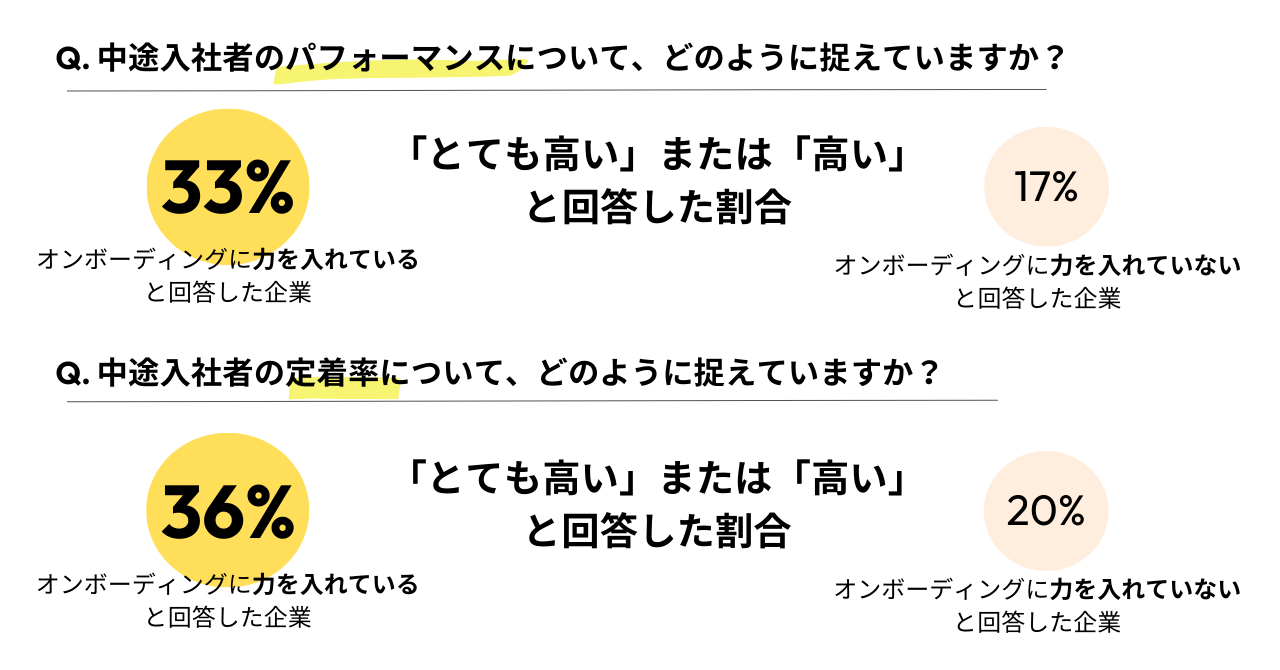

エン・ジャパン株式会社の入社後活躍研究所が甲南大学の尾形教授と共同で行った調査によると、オンボーディングに力を入れている企業ほど、中途入社者の定着率とパフォーマンスが高いことが分かりました。

具体的には、オンボーディングに力を入れている企業では、中途入社者の「パフォーマンスがとても高い+パフォーマンスが高い」と回答した割合が33%であったのに対し、力を入れていない企業では17%にとどまりました。

この結果は、企業規模に関係なく、オンボーディングへの注力が定着率とパフォーマンスの向上に影響していることが分かります。

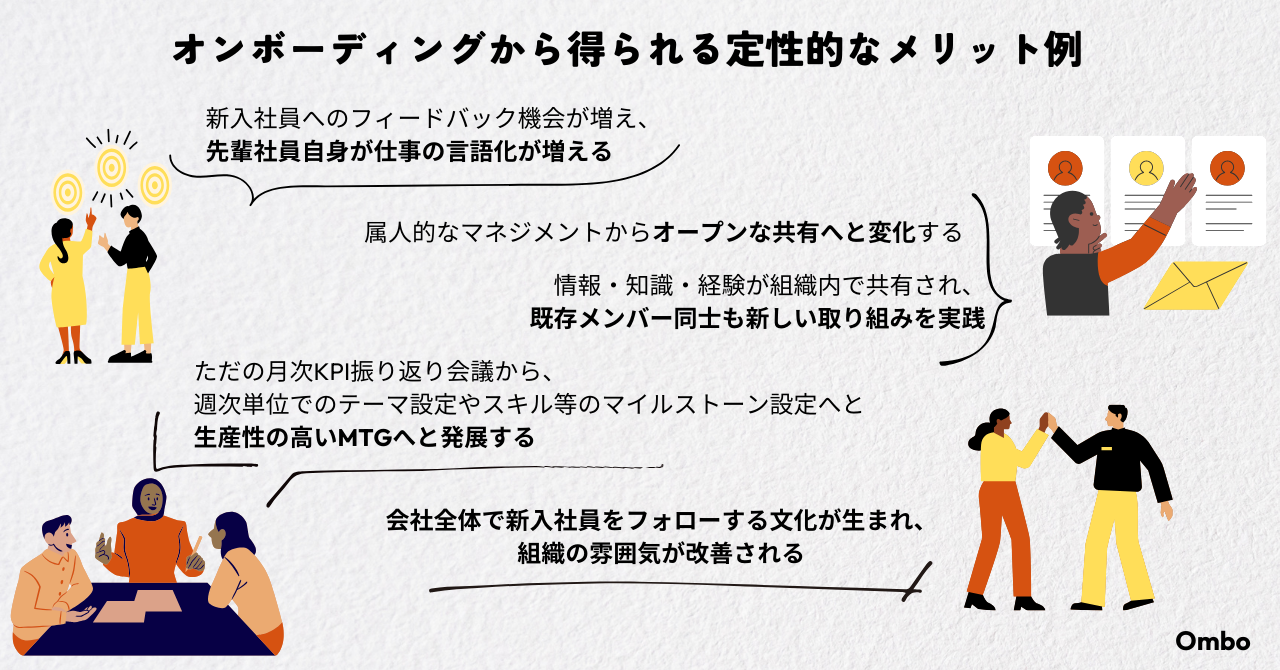

②オンボーディング支援を通じて見える組織の変化

とはいえ、オンボーディングは成果の即時性を見込めるものではありません。

「余裕があるから取り組めるのでは?」と感じる企業も多いはずです。しかし、日常的なオンボーディング支援を通じて、取り組みを決めた組織の意識やスタンスが変化していく様子が観察されます。

例えば、次のような変化です。

- 新入社員へのフィードバック機会の創出により、先輩社員が自身の仕事を言語化する機会が増える

- マネジャー同士のマネジメントに関するコミュニケーションが増え、属人的なマネジメントからよりオープンな知識共有へと変化する

- 新入社員の立ち上がりスピードへの意識が高まり、月次単位のKPI達成状況の振り返りから、週次単位でのテーマ設定や習得すべきスキルのマイルストーン設定へと発展

- 新入社員と先輩メンバーとの1on1や2on1の機会が増え、先輩メンバーが自然とフォローするようになり、組織の雰囲気が改善される

- 新入社員が資料やナレッジにアクセスしやすいよう整理することで、属人的な情報・知識・経験が組織内で共有され、既存メンバー同士も新しい取り組みができるようになる

これらの効果は定量的に示しにくいものの、定性的には組織に良い影響を与えています。現場が忙しく、なかなか時間やリソースが割けないと感じている企業こそ、優先順位を上げて取り組んでも良いかもしれません。

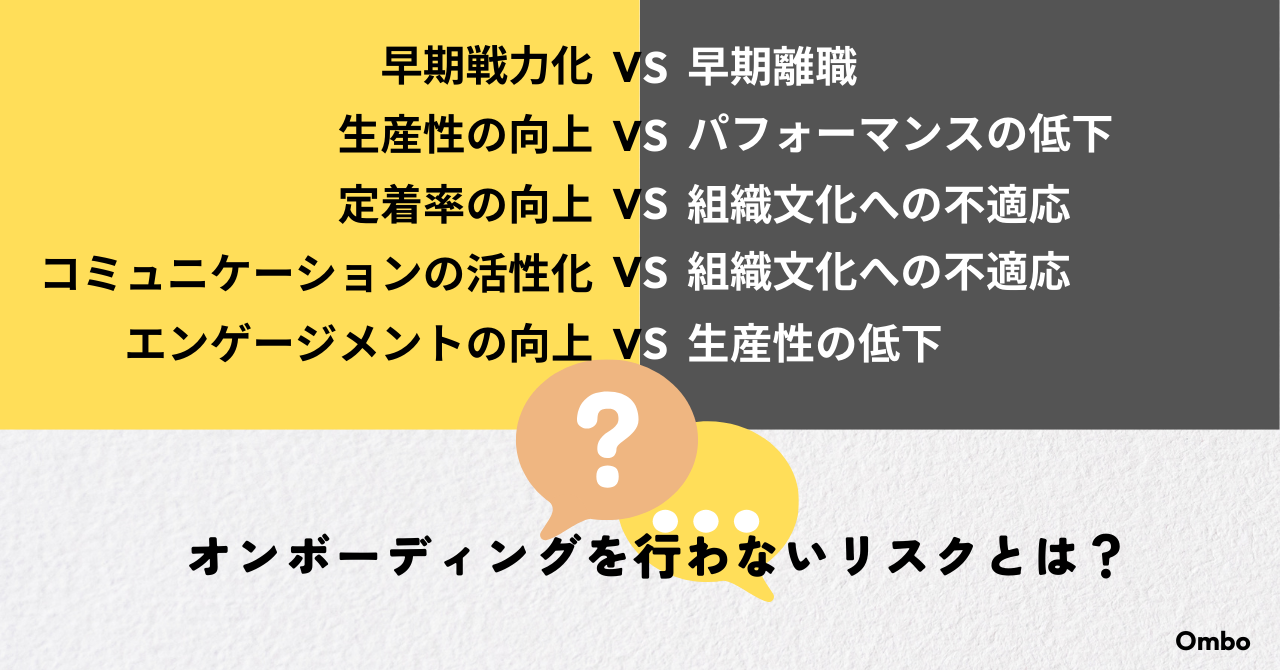

オンボーディングを行わない場合のリスクとは?

では、オンボーディングに取り組まないリスクとして、どんなものが想定されるでしょうか。取り組んだ場合と比較しながら見ていきます。

早期戦力化 vs 早期離職

◎オンボーディングに取り組んだ場合 ▶︎ 早期戦力化

新入社員が短期間で職場に慣れ、早期に業務に取り組むことができるようになる。適切なオンボーディングにより、通常3〜6ヶ月かかる適応期間を1〜2ヶ月に短縮できる可能性がある。

◇オンボーディングに取り組まない場合 ▶︎ 早期離職

リアリティ・ショックにより、30%が1年以内、52%が3年以内に退職を考える。

結果として、採用コストにおいて、1人あたり数百万円の損失となる可能性がある。

生産性の向上 vs パフォーマンスの低下

◎オンボーディングに取り組んだ場合 ▶︎ 生産性の向上

エン・ジャパンの調査によると、オンボーディングに力を入れている企業では、中途入社者の「パフォーマンスがとても高い+パフォーマンスが高い」と回答した割合が33%に達した。これは業務効率の20-30%向上に相当する可能性がある。

◇オンボーディングに取り組まない場合 ▶︎ パフォーマンスの低下

新入社員が業務に必要なスキルや知識を効率的に習得できず、期待される生産性の60-70%程度にとどまる可能性がある。

定着率の向上 vs 組織文化への不適応

◎オンボーディングに取り組んだ場合 ▶︎ 定着率の向上

適切なオンボーディングにより、新入社員の1年後の定着率が90%以上に向上する可能性がある。これは人材採用・育成コストの大幅な削減につながる。

◇オンボーディングに取り組まない場合 ▶︎ 組織文化への不適応

新入社員が組織の価値観や文化を理解できず、チームとの協働がスムーズにいかない。これにより、チームの生産性が15-20%低下する可能性がある。

コミュニケーションの活性化vs 組織文化への不適応

◎オンボーディングに取り組んだ場合 ▶︎ コミュニケーションの活性化

効果的なオンボーディングにより、新入社員と既存社員間のコミュニケーション頻度が2-3倍に増加。これにより、情報共有や問題解決の速度が向上する。

◇オンボーディングに取り組まない場合 ▶︎ 組織文化への不適応

新入社員が組織の価値観や文化を理解できず、チームとの協働がスムーズにいかない。これにより、チームの生産性が15-20%低下する可能性がある。

エンゲージメントの向上 vs 生産性の低下

◎オンボーディングに取り組んだ場合 ▶︎ エンゲージメントの向上

適切なオンボーディングにより、新入社員の組織へのエンゲージメントスコアが20-30%向上する。これは長期的な生産性と創造性の向上につながる。

◇オンボーディングに取り組まない場合 ▶︎ 生産性の低下

マイクロソフトの調査によると、オンボーディングバディとの定期的なミーティングがない新入社員は、生産性の向上を感じにくい。これにより、期待される生産性の70-80%程度にとどまる可能性がある。

参考:ClearCompany、Brandon Hall Group、Vorecol.com、Disprz.ai、Psico-smart.com、Devlinpeck.com

手軽に始められるオンボーディング施策例

以上が、オンボーディングに関する"いろは"について説明してきました。

とはいえ、これを読んでいただいている中でも、まだオンボーディングに取り組めていない組織もあるかと思います。エン・ジャパンの調査によると、そもそもオンボーディングに取り組んでいない企業が多く、主な理由は「何から取り組めばよいかわからない」と「予算や人員が足りない」でした。

その場合は、いきなり完璧なオンボーディングを目指すのではなく、ステップバイステップで進めていくことが大切です。例えば、次のような施策は比較的手軽に始められる施策です。

- メンター・トレーナー制度の運用

- ウェルカムランチや歓迎会の実施

- 会社の理念やバリューを共有するワークショップの実施

形式的に「オンボーディングをやっていない」と思っていらっしゃる企業でも、もしかすると、上記のいずれかの施策は実施されているケースもあるのではないでしょうか。一方で、全てを実践している組織は少ないかもしれません。通常業務などで忙しい中かと思いますが、まず手軽に始められる施策からやっていきたいですね。

▼「オンボーディングのはじめかた」は、別の記事にて詳細に説明しています。

Omboを開発中!

最後に、今回オンボーディングの重要性を説明したような背景から、弊社では無料で始められるオンボーディングクラウドサービス『Ombo』を提供していきます。Omboは、テンプレートから自社に最適なプログラムを選択でき、効率的にオンボーディングを運用できるサービスです。

組織の競争優位性として人材戦略が重要になってくる中で、そのきっかけとしてOmboでオンボーディングを始めてみていただきたいと考えています。自社らしさを5年後10年後、強みとして発揮していくために皆さまへの良いスタートのきっかけとなることを祈っております。

Xのフォローもぜひよろしくお願いします!