“OJT頼み”の限界-ベンチャーが採用強化前に考えるべき育成設計

50〜150名規模のベンチャー企業が採用を強化する局面で、必ず直面する壁が、育成体制の不在です。育成設計が未整備のため、受け入れた人材が十分に育たず、離職や早期戦力化の遅れが起こります。

ありがちなのは、属人的なOJTに依存しつつ、「忙しい中で何とか教える」ことを現場に任せてしまう構造です。最初の10人はそれでも回ったかもしれません。しかし、30人、50人、100人と人が増えていく中で、育成の“勘と経験”は通用しなくなっていくことも…。

本記事では、「どこから育成体制を整えるべきか」に悩む経営者・事業部マネジャー・トレーナーの方々に向けて、研修制度の前に考えるべき“設計”の論点を整理し、スモールスタートで現場に根づく仕組み化の方法を論じていきます。

1. 採用拡大が露呈させる“育成の空白”

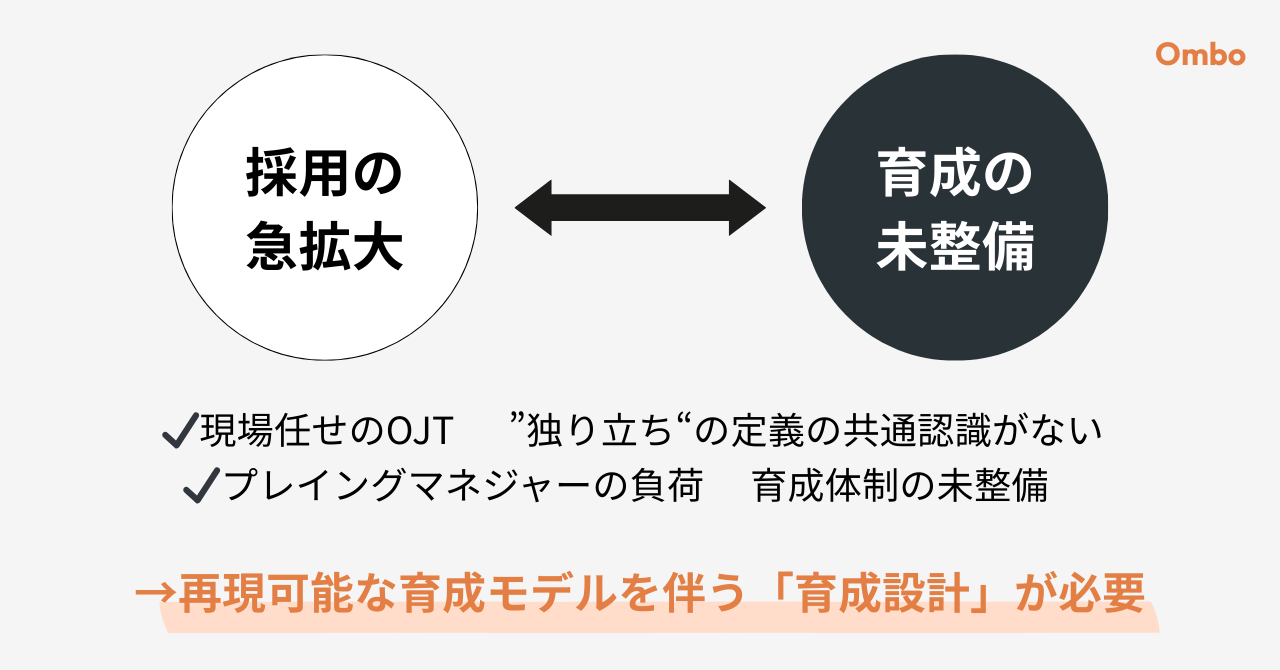

事業成長のスピードに追いつくため、まずは採用を加速… これ自体は合理的に見えますが、見過ごされているのが「採用の先にある育成負債」です。

入社した人材が戦力化できず、現場が疲弊し、離職率が高まる。その根本にあるのは、育成の型が組織として存在していないことです。まずは現場でどのような問題が起きているのかを見ていきます。

属人OJTでは現場の善意が組織課題を覆い隠す

多くのベンチャーでは、育成が「現場任せのOJT」に依存しています。トレーナーやマネジャーが、業務の合間に指導を引き受け、ナレッジも記憶ベースで共有される。このやり方は立ち上がり期には機能しますが、人が増えるほどに限界を迎えます。

特に深刻なのは、「どの状態を“独り立ち”とするか」が共通認識として存在しない点です。属人的な判断が育成品質のばらつきを生み、組織として再現性ある成長を描けなくなっていきます。

プレイングマネジャーの二重負荷

プレイングマネジャーという構造自体も、時間的にも精神的にも余白がなくなってしまい、次のような“負の循環”が起こることがあります。

- 採用をかける → 現場が教える → 現場の生産性が下がる → 数字が落ちる → 採用どころではなくなる

つまり、育成体制の未整備は「採用の足かせ」になるのです。逆に言えば、育成の仕組みを先に整えることで、採用が組織にとって“資産”として機能しはじめます。

※プレイングマネジャーに関する詳細は、こちらの記事をお読みください。

経営目線での育成設計:スケーラブルな事業成長のために

育成は人事領域の話に見えて、実は事業のスケーラビリティそのものに直結しています。

- どんな人材を

- どのタイミングで

- どのようなステップを経て

- どの程度の時間で

- どの状態に育てるのか

──これらの要素を“仕組みとして”捉えなければ、採用は常に現場のボトルネックとなります。

育成設計とは、再現可能な成長モデルを組織に埋め込む行為です。事業責任者や経営者がこの視点を持つことで、初めて「人を増やす戦略」が現実の成果に転換されていきます。

2. 育成=研修ではない ━ 形骸化が起きる原因

育成について語るとき、「とりあえず研修を用意する」といった発想に陥っていないでしょうか。

育成の必要性は感じているものの、設計思想が十分に整理されないまま、外部研修や社内講義が“育成制度”として導入されてしまうケースが少なくありません。

しかし本来、育成とは“手段”であり、研修はその一部にすぎません。研修を設けたこと自体が育成になってしまうと、制度はあっという間に形骸化してしまいます。

①見落とされがちな成果の定義

育成制度の設計において、最も見落とされがちなのが“成果の定義”です。

たとえば、新入社員向けのオンボーディングプログラムを導入したとして、それが機能しているかどうかを何によって判断するのか、配属後の定着率なのか、1ヶ月後のパフォーマンスなのか、あるいは先輩社員からのフィードバックなのか。こうした定義が曖昧なまま制度が走り始めてしまうと、「やったこと」には満足できても、「成果が見えない育成」に終始してしまいます。

実際、当社が支援する企業でも「毎年研修は実施しているが、育成の成果が実感できない」という声をよく耳にします。詳細にヒアリングしてみると、研修の効果測定はアンケートのみ、目的は「育成の雰囲気づくり」といったケースも多く見られます。これでは制度として持続性に欠けるだけでなく、参加者の本気度も上がりません。

②組織と個人で一致しない評価や期待値

もうひとつの大きな問題は、育成の“評価基準”が組織と現場で乖離している点です。

たとえば、経営層は「3ヶ月で育成してほしい」と考えているのに対し、現場マネジャーは「自分で自走してほしい」と捉えているイメージです。職種での期待値で言えば、営業職としての育成を期待されていた社員が、実は「将来的には企画職に挑戦したい」と考えていたといった例です。

こうしたズレが顕在化するのは、多くの場合、評価や登用、役割分担といったタイミングです。「なぜこの人が昇格したのか」「なぜこの人は伸び悩んでいるのか」といった問いに対して、育成の設計思想が紐づいていないと、組織としての一貫性が保てません。結果的に、場当たり的な指導や主観的なOJTが繰り返され、属人化が進行します。

③”成果に向けた研修”の欠如

研修とは、育成設計の中でも「インプット機会の整備」にすぎません。もちろん、座学やワークショップが有効な場面もありますが、それは「いつ・誰に・なにを・なぜ」提供するのかが明確であってこそ、初めて意味を持ちます。そうでなければ、たとえ優秀な講師を招いても、その場限りの知識提供に終わってしまいます。

育成とは、「人を変える」ことではなく、「行動を変える」営みです。つまり、研修によって新たな知識やスキルを得たとしても、それが実際の現場で行動変容として現れなければ、育成としては不十分だと言えます。この観点が欠けていると、「良い研修だったね」で終わるような育成が量産されてしまいます。

「制度としての育成」を再構築するために

このような形骸化の原因がある中で、まず必要なことは、育成を“制度”として再定義する視点です。

制度とは、再現性と継続性を持った枠組みです。属人的なOJTや一時的な研修イベントではなく、「いつ・誰が・どのような状態を目指して・どう育てるのか」が設計され、運用され、検証される必要があります。

そのためにはまず、「この職種/このレイヤーの人材が、3ヶ月後にどのような状態であれば育成成功と言えるのか」といった状態定義から始めるのが有効です。そして、その状態に至るまでに必要な行動や経験、支援体制を逆算して設計していきます。ここで初めて、「研修」という施策が意味を持ち始めます。

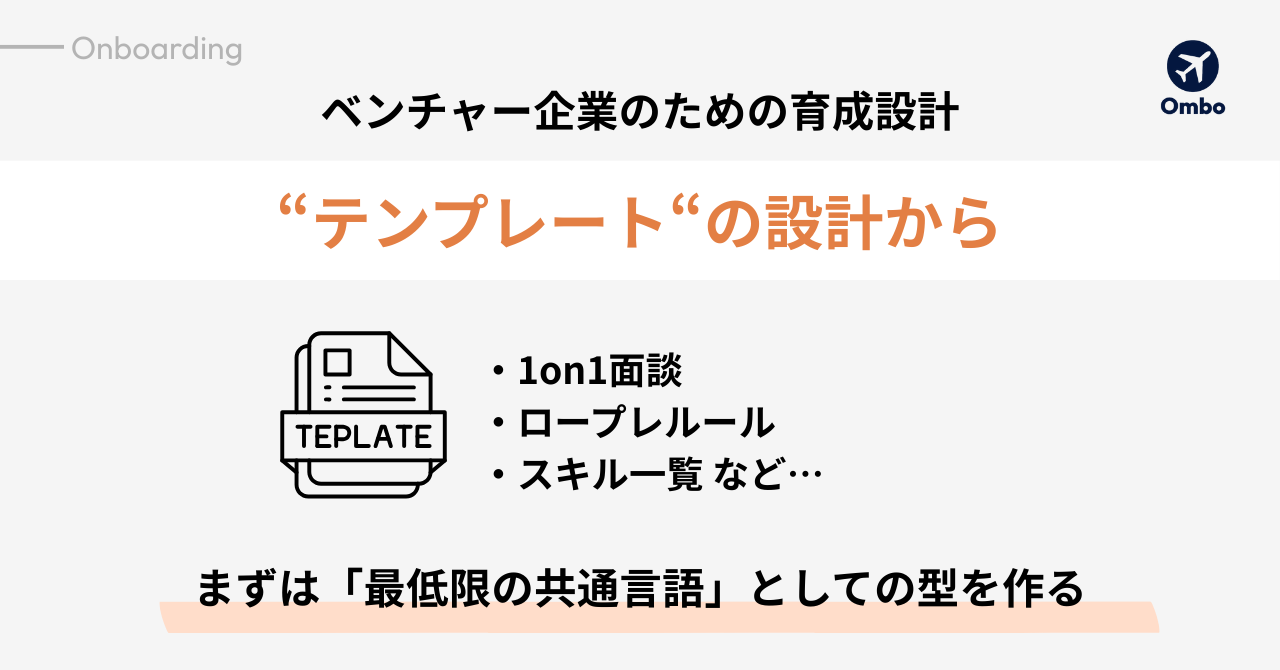

3. 育成設計はテンプレート化から始めよ─ ベンチャーに適したスモールスタートの論理

ベンチャーにとっての育成設計は、「ゼロから完璧な制度を構築すること」ではありません。むしろ、100点の制度を追うより、60点でも運用可能な“再現性”を持ったテンプレートを作ることが、育成のスケーラビリティに直結します。

人の成長を支えるのは、個別最適化された個人対応ではなく、最低限の型=フレームワークです。この「型」がないまま現場に育成を委ねると、属人性が高まり、指導の質にばらつきが生じる。そしてその属人性こそが、ベンチャーの成長スピードを逆に制限してしまうのです。

「テンプレート=最低限の共通言語」としての設計

ここでいうテンプレートとは、マニュアルやToDoリストのような“画一的な指示”ではありません。むしろ、各現場が裁量を発揮するための「最低限の共通言語」としての型です。例えば

- 入社1ヶ月以内に必ず行う面談/1on1のテンプレート

- ロールプレイング実施の基準・頻度・フィードバック設計

- 配属後3ヶ月までに身につけるべきスキル一覧と評価観点

こうしたテンプレートを最初に数職種・数名でスモールスタートさせ、その運用結果をベースにアップデートを繰り返す。このプロセスを経て、やがて「我が社の育成スタンダード」が醸成されていきます。

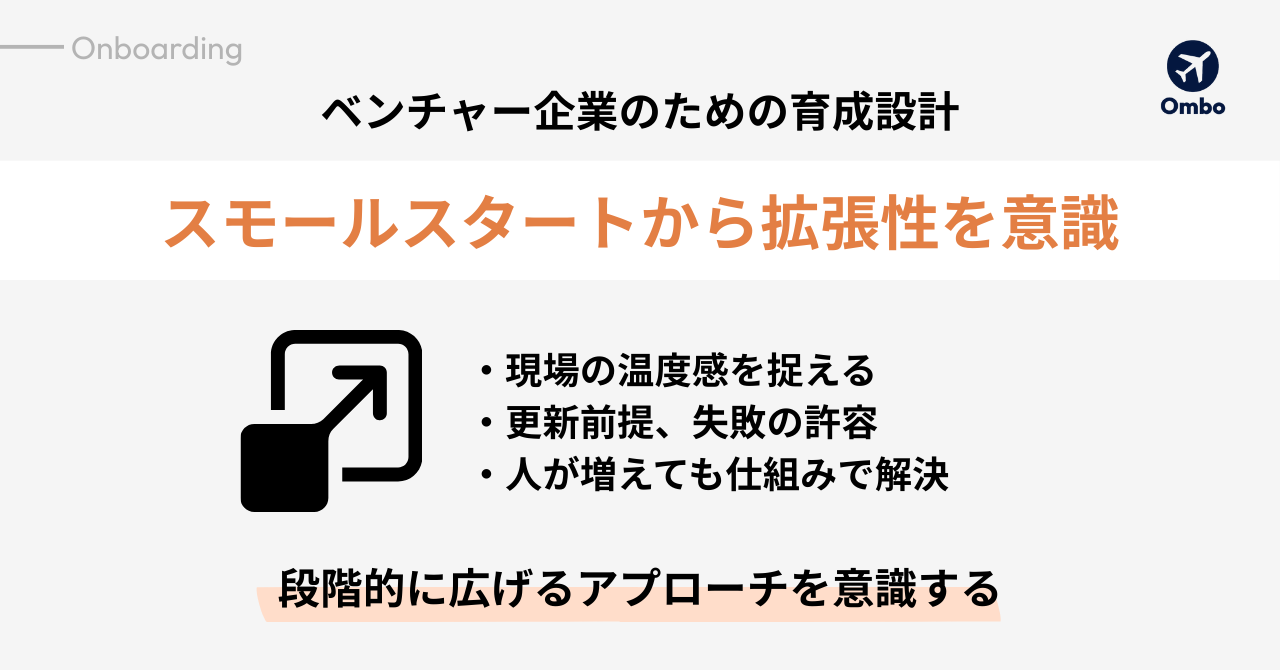

「スモールスタート→拡張可能性」がベンチャーに不可欠な理由

育成制度における最も大きな失敗要因は、「完璧な制度を一気に作ろうとすること」です。育成は、制度よりも“運用”で価値が決まります。つまり、制度を「使いこなせる仕組み」に落とし込むまで、現場との対話を繰り返し、段階的に広げていく必要があります。

このアプローチには3つの利点があります

- 現場の温度感を無視しない設計が可能になる

- 最初から完璧を目指さず、「失敗から学ぶ」前提で制度を更新できる

- 人が増えても仕組みで吸収できる“型の土台”を持てる

ベンチャーの成長は常に変化を伴います。その変化に耐えるには、運用可能な最小単位から始めること、そして“拡張できる”ことを前提に設計することが不可欠です。

育成設計は「全体最適×部分最適」の往復運動

多くの企業で見られるのは、育成課題が起きた“その都度”の部分最適対応です。たとえば、営業職でトラブルが起きたから営業研修を導入する、若手の離職が出たからメンター制度を立ち上げる──そうした場当たり的対応は、やがて制度の断片化を招きます。

これに対し、「全体として何を目指し、各フェーズでどう支援するか」を定義しながら、同時に現場で使えるツールやフォーマットを部分的に整備する。この“全体と部分の往復”こそが、育成制度を実装可能なものにします。

テンプレートは「手放すための道具」

最後に強調したいのは、テンプレートの目的は「管理」ではなく「委譲」です。経営者や事業部長が、育成における判断や支援を“現場に渡す”ためには、その基盤としての型が不可欠です。

テンプレート化とは、育成の自由度を奪うのではなく、むしろ共通基盤をもとに裁量と再現性を両立させる手段です。そしてこれは、採用・育成・定着といった一連の人材マネジメントを、組織が持続的に行える体制への第一歩でもあります。

おわりに

採用が加速するフェーズは、企業にとって“成長実感”の最たる瞬間かもしれません。しかし、その裏で静かに広がるのが、育成の余白の欠如・OJT頼みの限界です。

育成を、採用の「あと」で考える──この順序が、組織を疲弊させる最大の構造要因です。必要なのは、採用と育成を並列で考える視点です。

- 「この職種は、どうなれば“戦力化”と言えるのか?」

- 「3ヶ月で、何ができていればいいのか?」

- 「どうすれば属人的でなく、再現性を持って教えられるか?」

こうした問いが明確でなければ、育成は場当たり的に、評価も主観的になり、結果的に「採ったけど育てられなかった」というコストを生み出します。

「育成の属人性をなくしたい」と言われることは多いのですが、実は“属人性そのもの”が悪いわけではありません。むしろ、現場にいる優秀なプレイヤーが持っている無意識のノウハウを、どれだけ言語化・構造化し、他者が扱える状態にするかが重要なのです。

これは、マネジャーやトレーナーの負荷を下げるだけでなく、企業として“育成力”という資産を可視化・資産化する取り組みでもあります。

採用が先か、育成が先か──その問いに明確な答えはないかもしれません。

しかし、「育てる仕組み」を先に整えることで、人は加速的に活かされていく。それは、成長を支える静かな推進力であり、「人を採る力」ではなく「人を活かす力」こそが、組織の真価を問う時代への準備なのです。

Omboは、各種SNSも更新しています。ぜひフォローをお願いします!

・Ombo note ▶︎ https://note.com/ombo

・Ombo X ▶︎ https://x.com/Ombo_bs

・Ombo Facebook ▶︎ https://www.facebook.com/ombo.team/