新入社員を成長させるストレスマネジメント|適度なプレッシャーの与え方

企業のオンボーディング支援をする中で、現場から「新入社員の早期戦力化を図っていきたい一方で、どの程度負荷をかけてもよいのか」という悩みをいただきます。

新入社員の早期戦力化は、重要な課題ですが、最初からプレッシャーをかけすぎると、メンタル的に滅入ってしまい、早々に休職に入るケースもあります。一方で、優しく接しすぎると新入社員がお客さん気分に陥り、主体的な行動が見られなくなることもあります。

オンボーディングは、「フォローする」意味合いを感じることが多いですが、「過保護にする」というスタンスではなく、実はプレッシャーのコントロールが重要です。本記事では、仕事におけるストレスマネジメントとパフォーマンス・プレッシャーという観点から、新入社員との効果的な関わり方について考察します。

パフォーマンス・プレッシャーとは?新入社員が直面するストレスの正体

転職経験のある方であればイメージしやすいかもしれませんが、新入社員には「新しい組織で早々に成果を出さないと」という焦燥感を持つことが多いです。転職時に限らず、大企業の別部署への異動でも、同様の状況が当てはまることがあります。

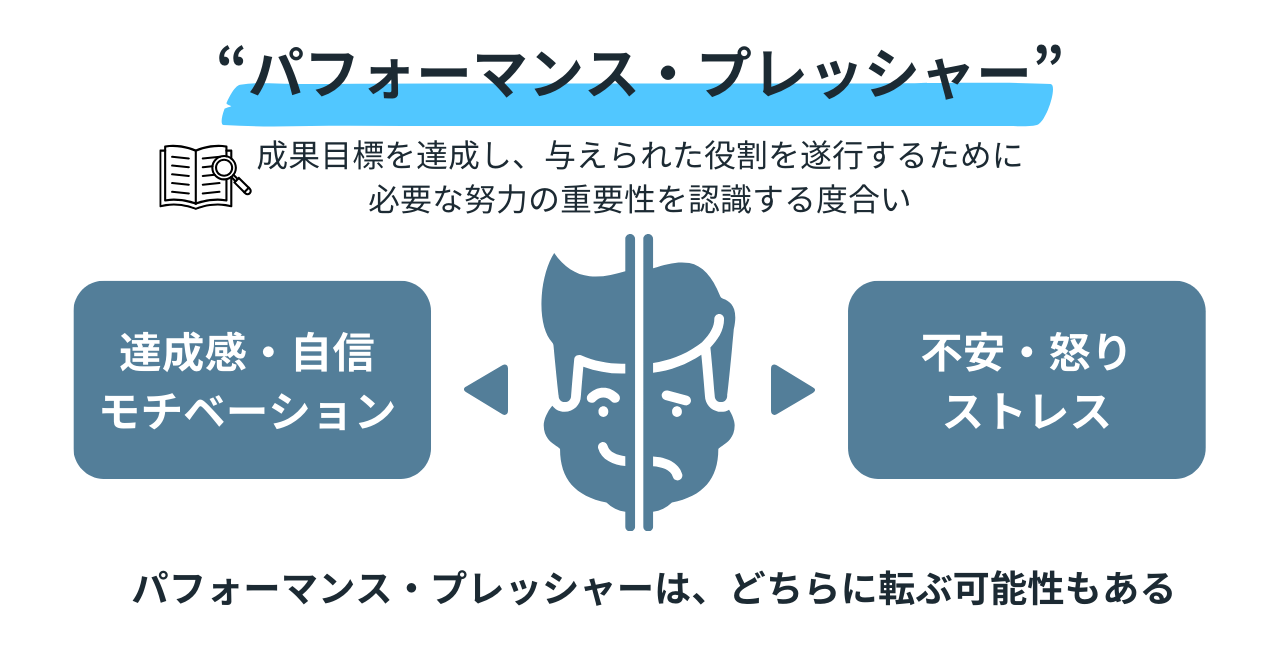

新入社員が職場で直面する成果を出さなければならない状況をパフォーマンス・プレッシャーと呼びます。これは、成果目標を達成し、与えられた役割を遂行するために必要な努力の重要性を認識する度合いを指します(Eisenberger & Aselage, 2009)。

パフォーマンス・プレッシャーは、不安や怒り、ストレスといった負の情動を喚起する一方で(Frijda, 1993)、努力を高めることで目標達成を促す可能性も示唆されています(Selye, 1976)。

プレッシャーを最適なバランスで活用するためのストレスマネジメント戦略

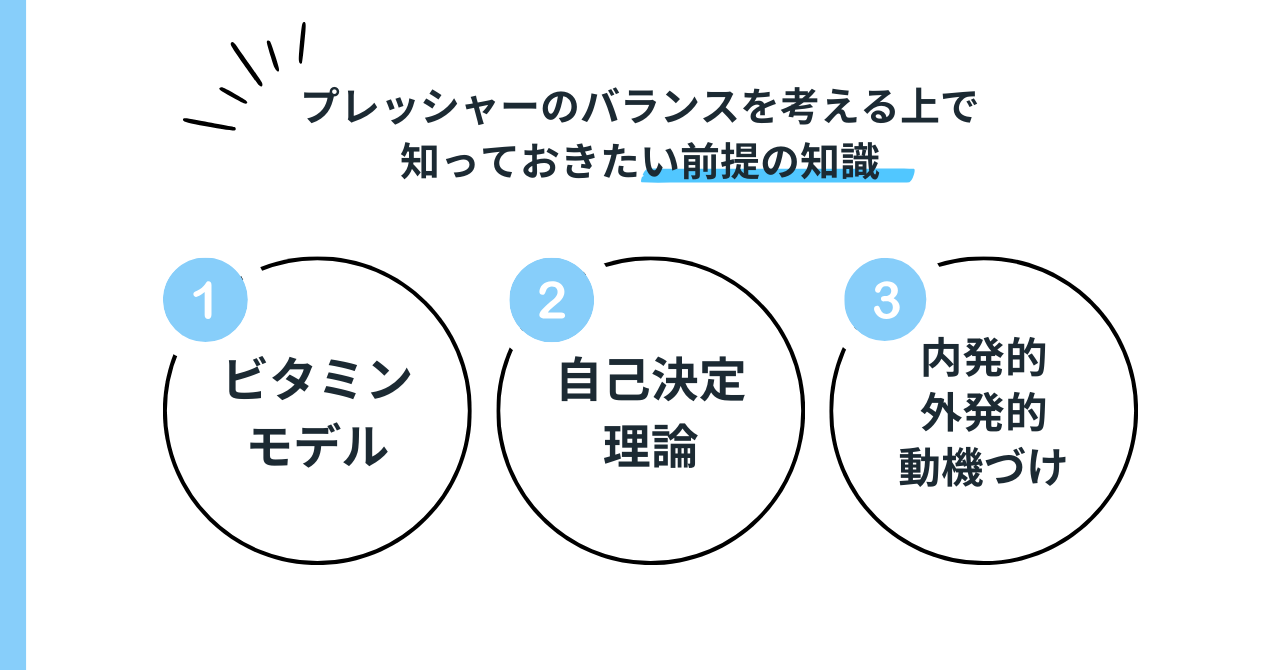

では、どのようにバランスの取れたプレッシャー環境を用意するべきでしょうか。次の3つの観点から考えていきます。

ビタミンモデルから考える仕事の特性

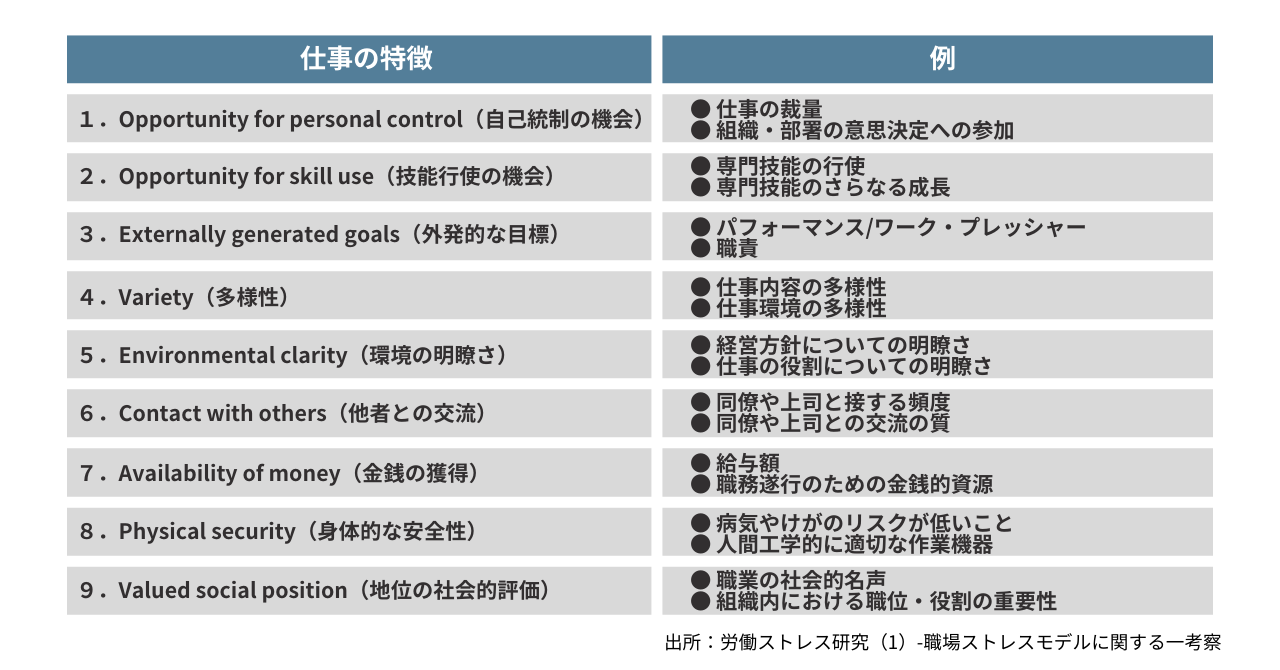

ビタミンモデル(Warr, 2007)は、仕事の特徴・特性が労働者の幸福感にどのように影響を及ぼすかを説明する理論で、仕事環境をビタミンの摂取に例えています。

このモデルによると、仕事の特性が適切な範囲であれば労働者の幸福感を高めますが、過剰に求められると逆効果をもたらします。

例えば、次のような仕事の特性から、バランスを考えることができます。

- 意思決定や裁量権の自律性

- フィードバックの頻度や量

- 仕事の多様性(単調か多様か)

- 自身のスキルや知識の使用度

- 上司や同僚からのサポート

- 職務の重要性(社会や組織への貢献性)

- 仕事量や負荷

プレッシャーはビタミンと同様、過剰摂取することも不足してしまうことも良くない、ということですね。より高度な専門性を踏まえてインプットしたい場合には、次の内容も参考になるかもしれません。

仕事領域特注の幸福におよぼす主要な仕事環境の特徴

やる気につなげる自己決定理論

自己決定理論(Ryan & Deci, 2017)は、人が自分の行動を自主的に決めることが、やる気や成長につながるという考え方です。特に、次の3つの欲求が満たされると、内発的動機づけが高まり、仕事そのものに楽しさや意味を見出します。

- 自律性(自分で選びたい)

- 有能感(成長や達成を感じたい)

- 関係性(周りとつながりたい)

これらが満たされると、内発的動機づけが高まり、仕事そのものに楽しさや意味を見出します。逆に、その欲求が阻害される場合は、外発的動機づけが強まり、外的報酬や評価を主な目的とするようになります。

ビタミンモデルと自己決定理論は相互に作用し、理解を深める関係です。ビタミンモデルによって「どのような職場環境が良いか」を考え、自己決定理論によって「なぜその環境が良いのか、人はどう反応するのか」を醸成するようになります。

内発的・外発的動機づけのバランス

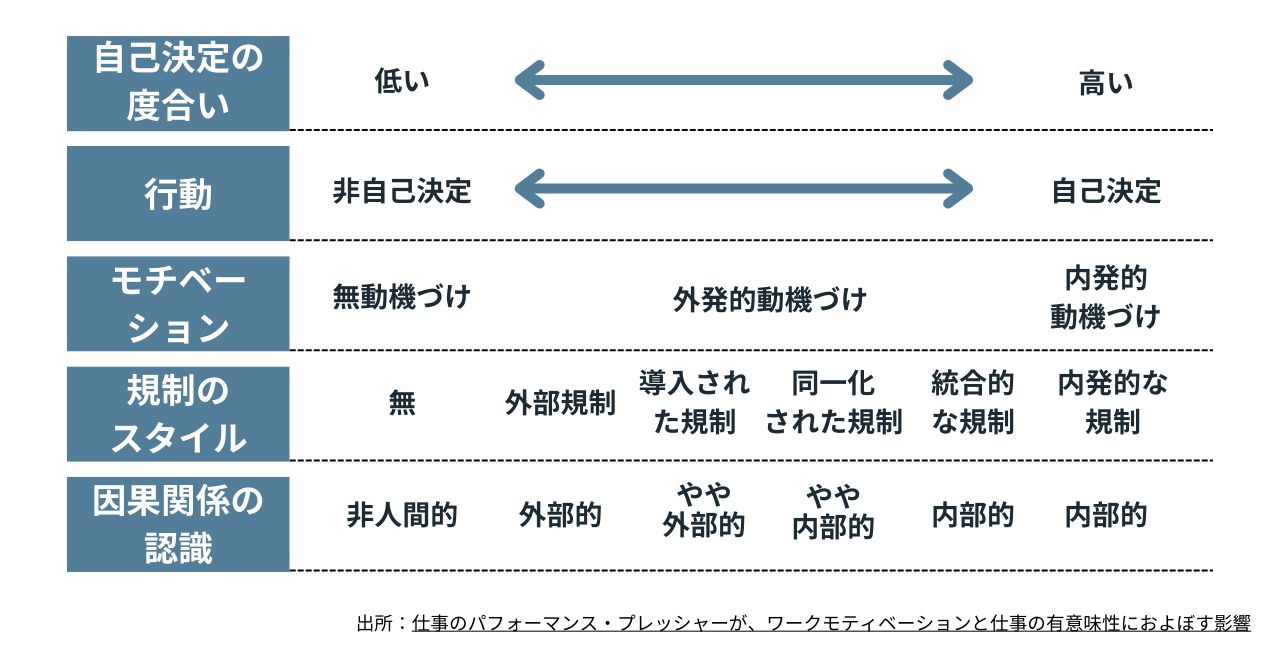

次の図は、モチベーションがない状態から内発的に取り組むまでのプロセスを示しています。このプロセスを理解することで、新入社員がどの段階にいるのかを把握し、適切なサポートを行う参考になります。

『仕事のパフォーマンス・プレッシャーが、ワークモティベーションと仕事の有意味性におよぼす影響』(日本大学経済学部 櫻井研司, 2020)によれば、内発的動機づけと外発的動機づけについて、必ずしも対立するものではなく、互いに補完的な役割を果たします。内発的動機づけが「やりがい」や「成長意欲」を引き出し、外発的動機づけが「成果を上げるための具体的な行動」を支える形で機能します。

この2つをバランスよく活用することで、個人だけでなくチーム全体のパフォーマンスを高めることが可能です。

新入社員の自律を促し、プレッシャーを最適化するリーダーシップ

続いて、新入社員の育成責任やマネジメント責任を持つマネジャーに目を向けてみます。

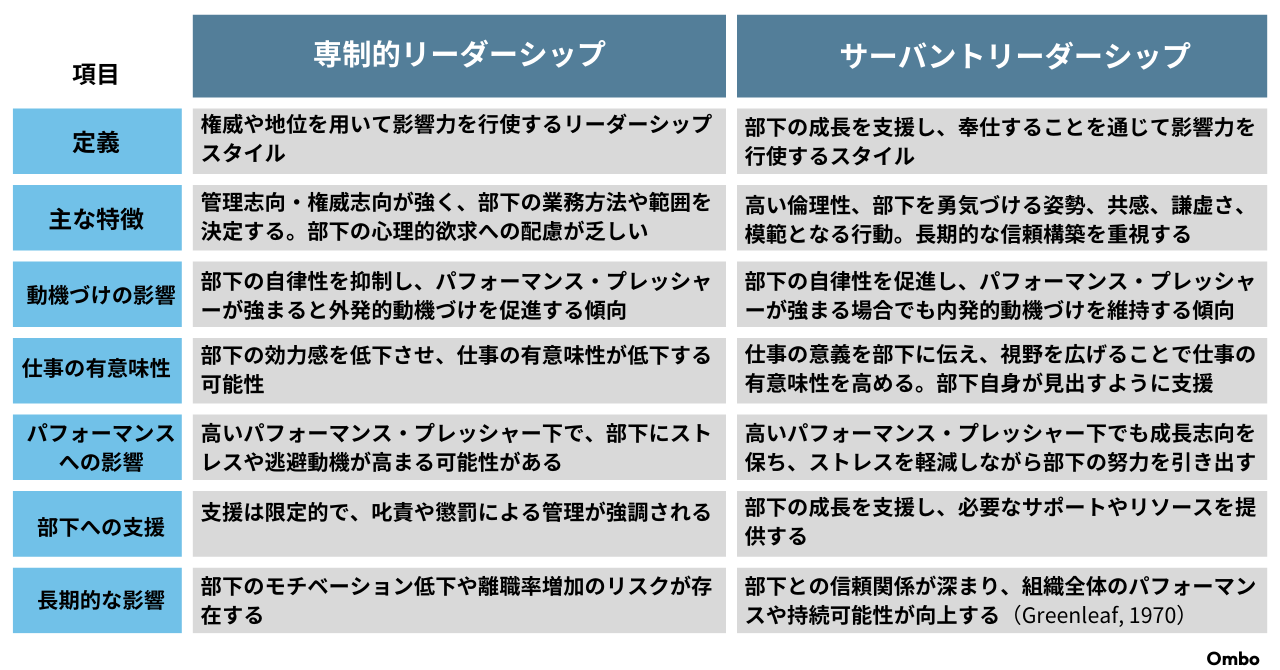

マネジャーは、業務効率化を図りながら、リーダーシップのあり方に時間を割いていきたいところです。ここでは、「専制的リーダーシップ」と「サーバントリーダーシップ」という対照的なスタイルを比較しながら、新入社員のパフォーマンス・プレッシャーへの影響を考えていきます。

サーバントリーダーシップでは、適切なフィードバックや成長機会を提供しながら、部下の自律性や有能感を高めることが重要です。一方で、サーバントリーダーシップの内容は、重要だと認識していても、短期的な成果や意思決定のスピード、またはマネジャーへの負担という観点で、懐疑的に感じる方もいるかもしれません。

実際のところ、全ての組織文化に適しているとは断言できませんし、フェーズによっても変わるのが実情です。それでも、サーバントリーダーシップは「人が成長するプロセス」を重視するので、単に成果を出すだけではなく、個々のメンバーが自律的に動けるようになり、チームがより強くなるという中長期的なメリットがあります。

ストレスマネジメントを取り入れたオンボーディング施策のポイント

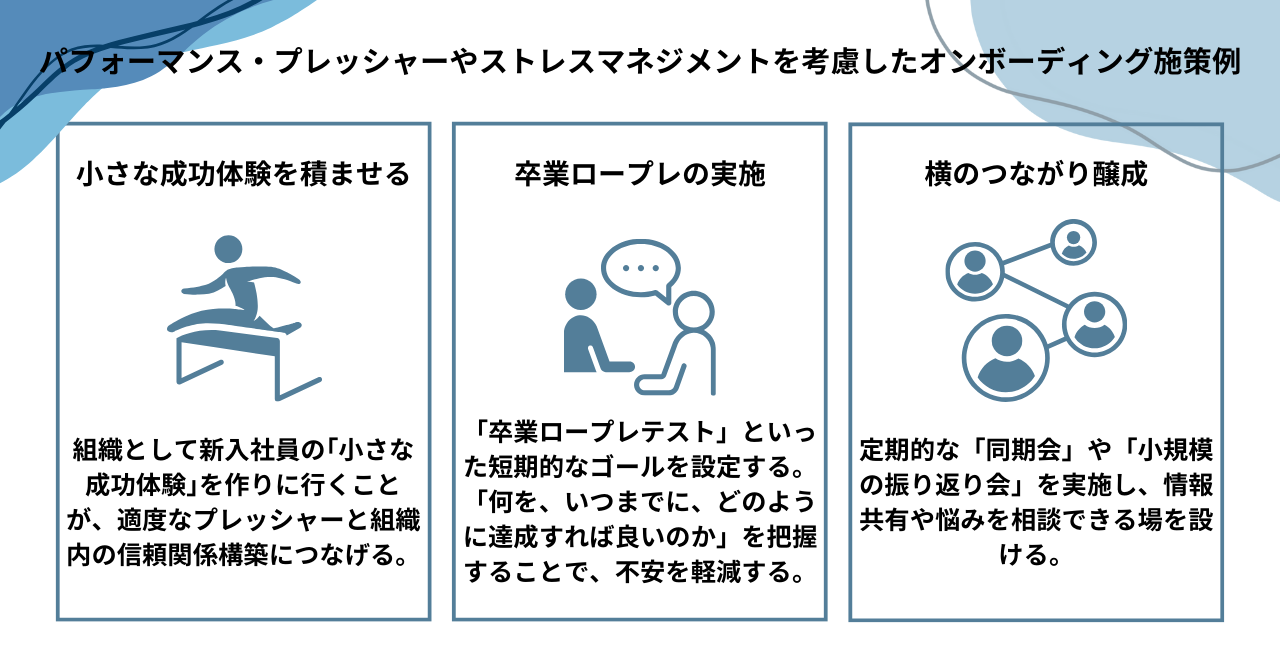

これまでの前提を踏まえて、オンボーディング期間中に新入社員が成長しやすい環境、または最適なプレッシャーを与えるための具体的な施策を示します。

①小さな成功体験を積ませる

新入社員に「小さな成功体験」を経験させることは、オンボーディングにおける、中途意識の排除と、組織からの信頼を得る上で重要な経験です。

そこで、マネジャーと、「3ヶ月以内に達成する、ややストレッチなゴール」を設定し、組織に宣言させることが、特に若手新入社員の成長に繋がります。経験豊富な社員であれば、『前職の経験から"◯◯"というテーマについて、1ヶ月後に組織にプレゼンテーションをさせてもらいたいです。』という打診をしてもらうことも、非常に有意義です。新入社員が組織に貢献する意識を醸成させ、既存社員にとっても新たな学びの場になります。

このような大きすぎないチャレンジを設定し、そこに対してマネジャーやトレーナーが伴走することで、適度なプレッシャーがプロアクティブ行動を促します。大切なことは、決して課題だけ与えて放置をしないことです。

組織として新入社員の「小さな成功体験」を作りに行くことが、適度なプレッシャーと組織内の信頼関係構築につながるのです。

②卒業ロープレの実施

「卒業ロープレテスト」という短期的なゴールを設定します。例えば、提案型の営業職の場合、まずはレベル1としてサービス説明、続いてレベル2でヒアリング、最後のレベル3として、お客さまからの質問に対して適切に受け答えをする、といったレベル(段階)を持ちます。テストを設けることでプレッシャーを与えつつも、段階的に進めることで、無理なく成長できる環境を整えます。

新入社員としても、「何を、いつまでに、どのように達成すれば良いのか」を具体的に把握することで、不安を軽減します。短期的なゴールテープを切ることで、達成感や自信を持ちやすくなるでしょう。

③横のつながり醸成

新入社員が安心して成長できる環境を整えるためには、同期との横のつながりを深めることが重要です。例えば、定期的な「同期会」や「小規模の振り返り会」を実施し、情報共有や悩みを相談できる場を設けると良いでしょう。

こうした取り組みにより、新入社員同士が互いに支え合える関係を築き、職場での心理的安全性や一体感を高めることができます。この一体感が、新入社員の安心感と主体的な行動を後押しする環境につながります。

まとめ

新入社員の早期戦力化を目指す際、新入社員が感じるパフォーマンス・プレッシャーは、適切に調整されることで成長のきっかけとなりますが、過剰な負担はストレスやバーンアウトにつながるリスクがあります。

このバランスを保つために、ビタミンモデルや自己決定理論を活用し、適度な挑戦と支援が共存する環境を整えることが重要です。また、マネジャーが果たすべき役割について、サーバント・リーダーシップの実践が鍵となることを記載しました。

ただお伝えしたいことは、最初から完璧を目指す必要はなく、みなさんが、新入社員一人ひとりに寄り添い、適度なプレッシャーとサポートのバランスを意識することから始めていただきたいということです。この文章が皆さんの職場における新入社員の働きやすい環境づくりの一助となれば幸いです!

OmboのXもぜひフォローお願いします!