RJPとは?内定承諾率が上がる“リアルな採用”の作り方

内定辞退が相次ぐ背景には、給与や福利厚生だけでは語れない「リアリティの欠如」があります。企業が語る魅力と、候補者が感じる現場の空気。そのズレを埋めるのが「RJP(Realistic Job Preview)」です。

単なる情報提供ではなく、働くリアルを可視化することで、内定承諾率を高め、入社後のミスマッチも防ぎます。そして、このRJPを機能させる鍵を握るのが、現場マネジャーの関与です。

本記事では、RJPの定義と実証的効果、さらに現場が採用に関与する意義について、多角的に紐解きます。

1. 内定承諾率が下がる構造 ─ 求職者の意思決定に何が影響しているのか

かつての採用市場では、「企業が選ぶ側」「候補者が選ばれる側」という暗黙の力関係が存在していました。しかし現在は逆転しています。特に若手〜ミドル層の中途採用においては、候補者が複数の内定を持ち、どの企業にするか“選び切れない”状態が常態化しています。

内定承諾率の低下は、その結果の一つです。

リクルートの『就職白書2024』によると、新卒採用では平均で約66%の内定辞退率が報告されています。

中途採用においても、候補者が複数社を比較・検討することは当たり前であり、承諾されるかどうかは“最後の一押し”に左右されるケースが増えています。

では、その「最後の一押し」に何が影響しているのでしょうか。

内定承諾率低下の正体は”リアリティ”

多くの企業が考えがちなのは、「給与や福利厚生、制度面」での訴求です。しかし、実際に候補者の離脱理由を深掘ると、そこには“職場の雰囲気”や“実際に働くイメージが湧かなかった”という感覚的要因が大きく横たわっています。

たとえば以下のような心理です。

- 「面接では雰囲気が良かったが、実際の働き方が想像できなかった」

- 「求められるレベルやスピード感が、自分と合っているのか分からない」

- 「仕事内容は魅力的でも、カルチャーや人間関係がしっくりこなかった」

つまり、意思決定において重要なのは、“スペック”ではなく“リアリティ”なのです。

加えて、候補者側は企業が発信する情報に対して、ある種の懐疑心を持っています。「良いことしか言っていないのでは?」という不信感は、たとえ企業側が誠実に伝えているつもりでも、簡単には拭えません。

「心理的契約」という概念

ここで注目すべきなのが、「心理的契約」という概念です。これは組織心理学の用語で、

>個人と組織の間に交わされる“言葉にされない期待と信頼”のこと

を指します。

採用の場面で言えば、「この会社なら、自分が期待する働き方ができそうだ」という暗黙の了解が、内定承諾の決断を支えています。しかし、期待と現実にギャップがあった場合、この心理的契約は裏切られたと感じられ、入社後のエンゲージメント低下や早期離職に直結します。

このように、内定承諾率の低下は単なる「魅力不足」や「条件の問題」ではありません。リアリティの欠如=“働くイメージ”がつかめないことによる判断保留・辞退が、その根本にあります。

この構造を解きほぐすカギが、次章で取り上げる「RJP(Realistic Job Preview)」という考え方です。

2. RJPとは何か ─ リアルな情報提供がもたらす効果

改めて、「RJP(Realistic Job Preview)」という概念をご存じでしょうか。直訳すれば「現実的な職務予告」。つまり、入社前にその仕事の“リアル”を余すことなく伝えるという考え方です。

この用語を最初に提唱したのは、米国の産業心理学者John P. Wanous(ジョン・ワナス)です。彼は1970〜80年代にかけて、RJPに関する複数の研究を行い、ある結論にたどり着きました。

「入社前にネガティブな情報も含めて職務の現実を伝えた方が、入社後の満足度・定着率が高まる」

これは一見、直感に反します。ネガティブな情報を伝えることで候補者が辞退してしまうのでは?という不安が当然あります。しかし、Wanousの実証データは、その直感に反する結果を示していました。1980年に発表された研究では、次のようなデータが出されました。

>RJPを行ったグループと行わなかったグループで、入社後の離職率に約20%の差が見られた

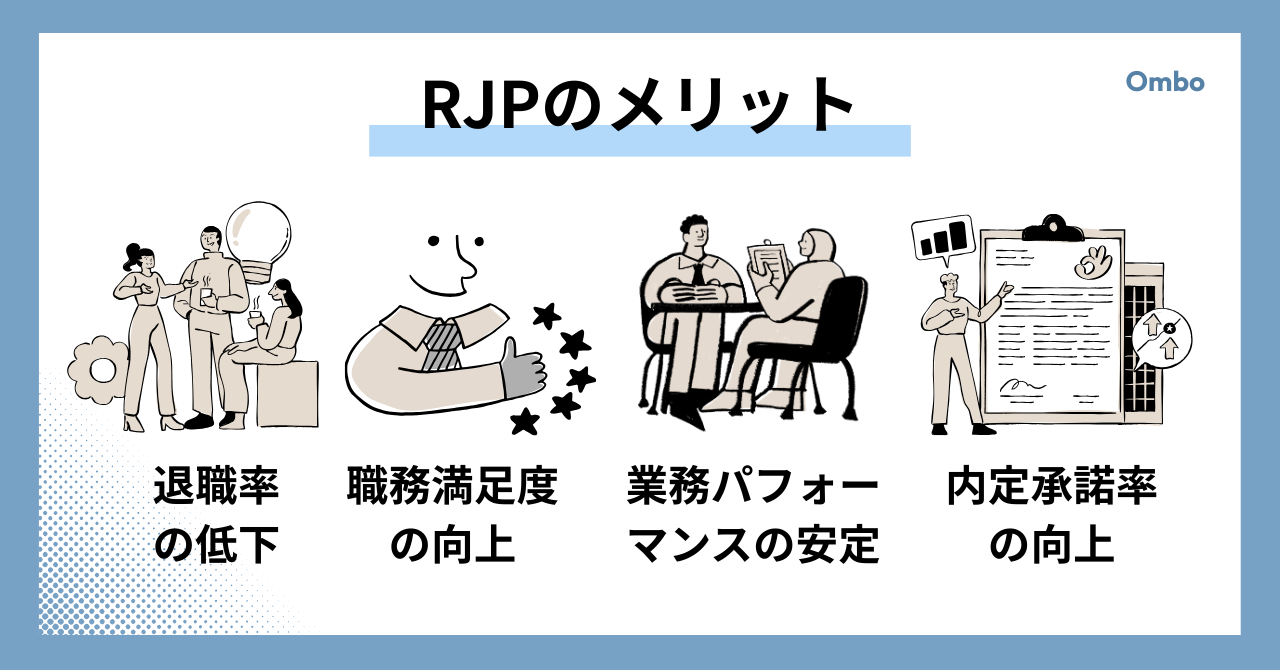

さらに、RJPの効果はその後のメタ分析(Premack & Wanous, 1985)でも検証されており、主に以下のような効果が確認されています。

- 退職率の低下

- 職務満足度の向上

- 業務パフォーマンスの安定

- 内定承諾率の上昇

RJPは”不信感”を防ぐことが本質

ここで重要なのは、RJPは“ネガティブ情報を伝えること”が目的ではないという点です。むしろその逆です。「一方的に良いことだけを言われることへの不信感」を防ぐことが本質なのです。

たとえば、企業が「裁量権のある環境です」と謳っていたとしても、それが「自分の判断で物事を進められる自由」を意味するのか、「自分で判断しないと誰も助けてくれない」という放任なのかで、印象は大きく変わります。候補者は、こうした言葉の裏側にある“現実のニュアンス”を読み取ろうとしています。

このとき、ポジティブ情報に加えて、一定のネガティブ情報──たとえば「スピード感が求められるため、マルチタスクが苦手な人にはきつい」「育成リソースは潤沢とは言えない」など──を正直に伝えることで、候補者は「この企業は誠実だ」「信用できる」と感じやすくなります。その結果として、内定承諾率が高まり、納得して入社した人材のパフォーマンスも安定します。

近年では、日本企業においてもRJPの考え方を採用活動に取り入れる動きが増えています。たとえば次のような取り組みがあります。

- 入社1年目社員のインタビュー動画で“ギャップ”を語る

- 「理想と現実」を先輩社員が語る座談会

- あえて職場の課題(改善中の制度や人材不足など)を提示

- ジョブトライアルや1日体験など、業務の疑似体験型採用プロセスの設計

こうした取り組みを支える根本的な思想は、「ミスマッチを未然に防ぐ」ことが企業・候補者の双方にとって合理的であるという点にあります。候補者側も、条件だけで判断した結果「思っていたのと違った」と辞めるより、最初から理解・納得したうえで選択した方が良いのは当然です。

一方、企業にとっても、承諾率だけを高めて入社後に早期離職されるより、採用プロセスの段階で“本当にこの環境に適応できそうか”を互いに確認するほうが、結果的に定着・活躍につながります。

RJPは単なる「採用コンテンツ」ではありません。企業が自らの働き方を言語化し、内省し、それを外部に正直に開示する行為です。つまり、RJPの成熟度は、組織の自覚と文化の成熟度をそのまま反映しているとも言えます。

3. 現場が語る「リアル」が最も信頼される理由 ─ マネジャーの採用関与の意義

RJP(Realistic Job Preview)において、候補者の信頼を獲得するために決定的に重要なのは、情報の発信者が誰であるかという点です。

たとえ人事が正確な情報を提示していても、それが候補者に“伝わる”とは限りません。候補者は「人事が言っていること」と「現場で起きていること」のギャップに敏感です。

そのため、どんなに丁寧に作り込まれた採用資料よりも、実際にその環境で働いているマネジャーの言葉の方が、はるかに信頼されます。

マネジャーは”未来の象徴”、リアリティを決める

選考の途中で候補者が出会う現場マネージャーは、彼らにとって「自分が入社した後に付き合うことになる現実」の象徴です。

そのマネジャーの口調、価値観、判断基準──すべてが、「この会社でやっていけるか」「この人の下で働きたいか」といった判断に直結します。

実際、大手IT企業の採用分析では、「内定承諾者の8割が、選考中に配属予定部門のマネジャーと話していた」というデータがあります。逆に、辞退者の多くは「現場の雰囲気がわからなかった」「誰と働くか見えなかった」と答えています。

マネジャーの言葉は“安心材料”になる

現場マネージャーが候補者と直接話すことで、次のようなポジティブな作用が生まれます。

- 現場の温度感や人間関係が具体的に伝わる

- 言葉の“裏側”にあるニュアンスが、非言語的に補完される

- 候補者の懸念点(例:忙しさ、育成体制など)に現実的な視点で答えられる

たとえば「うちはスピード重視です」と人事が言ったとき、候補者は「ブラックかも」と身構えるかもしれません。

しかしマネジャーが「朝決めた方針を夕方に変えることもあるけど、柔軟に動けるチーム体制は整っているよ」と語ると、“怖さ”ではなく“リアリティ”として伝わります。

このように、マネジャーの言葉には、職場の空気感や文化を一言で体現する力があります。

「選ばれる」から「納得して選ばれる」へ

RJPが機能するためには、候補者と企業の間に納得を伴う“合意”が必要です。それを可能にするのが、現場マネジャーによる「対話」です。これは単なる説明ではありません。「覚悟と期待をすり合わせる時間」とも言えます。

たとえば、

- 「このチームは自律性が高い分、自己判断を求める場面が多いです。そうしたことは苦手だったりしますか?」

- 「今、育成の仕組みが発展途上なのですが、一緒に形にしていく感覚を持てますか?」

こうした具体的で率直な対話が、候補者の中に「あ、この職場なら自分の役割を描けそうだ」という納得感を生み出します。

人事が現場を支援する体制づくりが必要

一方で、すべてのマネジャーが最初から採用コミュニケーションに長けているわけではありません。むしろ、現場には「採用は人事の仕事」と考えている層も少なくありません。ここで問われるのは、人事が現場をどう支援できるかという視点です。

たとえば、

- 候補者に伝えるべき情報の整理・言語化サポート

- 対話スキルや候補者心理に関する研修機会の提供

- マネージャーと候補者を繋ぐ面談フローの整備

現場と人事が協働して、候補者と向き合う体制を築けるかどうかが、RJPの実効性を左右します。

おわりに ─ RJPは組織の”文化”である

RJPは、単なる採用手法ではなく、組織が自分たちの働き方を自覚し、それを正直に伝えるプロセスです。マネジャーがその担い手として採用に関わることは、結果的に組織全体の採用リテラシーとエンゲージメントを底上げしていきます。つまり、RJPは組織の“文化”になっていくと考えます。

今、内定承諾率に課題を感じている企業ほど、一度立ち止まって問い直してほしいのです。

「私たちは、自分たちのリアルを語れているか?」

「現場は、そのリアルに自信を持てているか?」

内定承諾率は、単なる採用成果の指標ではありません。それは、企業がどれだけ候補者と“誠実な関係”を築けているか、どれだけ自社の実像を伝えられているか、そうした数字の裏返しです。選考で伝えられた言葉と、配属先での現実が一致している──その信頼感があるからこそ、人は承諾という意思決定に踏み切ります。

最後に、RJPの実践には、一つの覚悟が求められます。それは「選ばれない可能性も受け入れる」という姿勢です。候補者が企業を選ぶように、企業もまた候補者に“正直な職場”を見せます。そのうえで「ここで働きたい」と言ってもらえる関係を築くことが、長期的に見れば採用の質と組織の持続可能性を支えます。内定承諾率の向上を目指すなら、まず組織の内側から、リアルに向き合うことから始めましょう。

Omboは、各種SNSも更新しています。ぜひフォローをお願いします!

・Ombo note ▶︎ https://note.com/ombo

・Ombo X ▶︎ https://x.com/Ombo_bs

・Ombo Facebook ▶︎ https://www.facebook.com/ombo.team/