【リアリティショックの基礎と対策】新入社員を定着を促す考え方“起きるもの”として考える

ある日突然、新人のメンバーが「辞めたい」と言い出す…

「うちの新人、最初はやる気に満ちていたのに、急に元気がなくなった」

「面談では“特に問題ないです”と言っていたのに、3ヶ月後に退職希望が出てきた」

こうした出来事は、決して珍しいものではなく、多くの企業で起きています。

その原因は、ズバリ、リアリティショック(Reality Shock)です。リアリティショックとは、入社前に抱いていた期待やイメージと、実際の職場とのギャップから生まれる心理的ショックのこと。

今回の記事では、新入社員の離職を防ぐためにリアリティショックについての概要や発生する原因、そして、入社後オンボーディングで意識すべき対策について述べていきます。

1.リアリティショックとは──明確に口に出せない“違和感”

再度、リアリティショックの定義を説明します。

リアリティショックとは、

入社前に抱いていた期待やイメージと、実際の職場とのギャップから生まれる心理的ショックのこと。

これは新卒・中途問わず、誰にでも起こり得ます。

たとえば──

こうした“ちょっとしたズレ”は、日々の中でじわじわと蓄積し、

「言語化できないけど、なんだか違う」という違和感として、本人の中に根を下ろしていきます。

個人の問題ではなく、組織の設計課題

場合によっては、「そんなの思い込みでしょ?」「本人の甘えでは?」と、捉えられがちですが、リアリティショックは個人の内面だけに帰着させてはいけない組織課題です。

企業側が、入社前後の期待値を適切に調整せず、現実とのズレを放置してしまった結果、発生しているのです。

たとえば、SaaS系スタートアップでは、こんな声が挙がります。

「“自走が求められるカルチャー”と言われていたから、頑張ろうと思っていた。でも実際には、右も左も分からないなかで、聞ける人も分からず、ただ“自分でやって”と言われ続けた。だんだん“自分がダメなんだ”と思うようになった。」

これはリアリティショックの典型です。

本人の能力以前に、「何が求められ、どう働くべきなのか」という期待のズレが、安心感や信頼を揺るがしてしまうのです。

さらに厄介なのは、この違和感が、本人の中で「違和感」として言語化されることが少ない点です。

その結果、「話し合えば解決できたかもしれない問題」も、可視化されないまま蓄積し、

ある日突然、離職という形で表面化してしまいます。

リアリティショックは、放っておけば自然に解消されるものではありません。 “起きて当たり前”という前提に立ち、それを見過ごさない設計が求められます。

2.リアリティショックが起きる原因──ズレが生まれる“構造的な理由”

リアリティショックは、決して“誰かが悪い”から起きるものではありません。むしろ、採用から配属に至るプロセスそのものに、ズレが生まれやすい構造があります。

採用面談や面接の場では、企業も候補者も、基本的には“いい関係を築こう”というスタンスです。お互いに魅力を伝え合い、納得して入社・採用に至ることがゴールなので、以下のようなことが自然と起こります。

- 企業側:会社のポジティブな側面を強調しがち

- 候補者側:自分を良く見せるよう努力する

- 双方:ネガティブな要素を口に出しづらい

こうした“良い面にフォーカスされた対話”が続いたあと、ふと現場に放り込まれると、「あれ、思ってたのと違うかも?」という違和感が生まれやすくなります。

言葉の“定義のズレ”が齟齬を生む

たとえば、こんなワードを見たことがあるかもしれません。

- 「自律性が高い環境です」

- 「変化を楽しめる方が向いています」

- 「フラットな文化です」

これらは一見わかりやすそうに見えて、実は人によってイメージがまったく異なります。

- 「自律性」を「裁量」と捉える人もいれば、「放任」と感じる人もいる

- 「変化を楽しむ」を「柔軟性」と受け止める人もいれば、「方針がブレる」と感じる人もいる

- 「フラット」を「風通しが良い」と思う人もいれば、「責任の所在があいまい」と感じる人もいる

つまり、“同じ言葉で話していたはずなのに、実は別のものを想像していた”ということが起こる。これはリアリティショックの火種になります。

入社後の「情報密度の急変」も壁になる

選考時は1対1で丁寧に会話がなされますが、入社直後は急に状況が変わります。

- 一度に大量の情報を渡される

- 誰が何を知っているのか把握しきれない

- 「これって質問していいのかな?」という遠慮が出てくる

- 忙しい現場側が、都度丁寧に教えきれない

その結果、本人がキャッチアップに苦しむだけでなく、「聞いていた話と違う」と感じるようになります。これは、情報量や関係性のギャップがもたらすリアリティショックです。

リアリティショックは、“本人の準備不足”ではなく、“構造的に起きやすいズレ”の結果です。その前提を理解しておくだけでも、「防ごう」ではなく「向き合おう」というスタンスに変わっていきます。そして、この視点こそがオンボーディングの出発点になります。

3. リアリティショックが起きるタイミング──“じわじわ型”も“肩透かし型”もある

リアリティショックという言葉を聞くと、「入社初日にガツンと衝撃を受ける」といったイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし、実際にはもっとバリエーションが豊かで、人によって、そして状況によって“ズレの出方”は大きく異なります。

よくあるリアリティショックの“パターン”

1つ目は、最も典型的な「思っていたよりもキツい」パターンです。

入社前に描いていたイメージと、目の前にある現実との間にギャップがあり、戸惑いや不安が強く出ます。

- 想定よりも業務量が多い

- 思っていたよりも支援が少ない

- 仕事の進め方が抽象的すぎる

特に新卒やキャリアチェンジ直後の人は、「教えてもらえる前提」で構えていることも多く、このギャップに悩みます。

2つ目は意外かもしれませんが、「思っていたよりも楽(=肩透かし)」なパターンです。

期待していた挑戦や裁量が与えられず、「あれ、自分が活躍できると思っていた場所と違うかも」と感じます。

- 実際の仕事がルーティン中心で創造性を発揮しづらい

- チームが静かで、コミュニケーションが淡白

- 入社前に感じていた“成長期待感”がしぼんでしまう

このパターンでは、明確な「しんどさ」はないぶん、違和感を言語化しにくく、周囲も気づきにくいのが厄介です。

3つ目は、「1年後にくるズレ」。

最初は目の前のことをこなすのに必死で、ある程度慣れてきた頃に「あれ、思ってたのと違うな」と感じはじめるタイプです。

- キャリアの方向性が見えなくなってきた

- 想像していた職種の醍醐味にあまり出会えていない

- 評価のされ方に疑問が出てきた

この“熟成型リアリティショック”は、個人の余裕が出てきたタイミングで起こるため、周囲からも「もう大丈夫だと思ってたのに」と誤解されがちです。

実は異動や配置転換もリアリティショックの一種

リアリティショックは「入社直後」だけの話ではありません。

異動、昇格、新しいチームへの配属など、「立場が変わる」局面すべてに潜んでいます。

そのため、新卒や中途だけでなく、中堅社員やリーダー層にも起こります。

むしろ「期待されているぶん、言い出せない」「弱音がはきにくい」ために、表面化しづらいことも多いです。

リアリティショックは、“いつ、誰に起きてもおかしくない”現象です。そしてその種類は、「落差の強い驚き」だけでなく、「小さなズレの積み重ね」「期待と現実のすれ違い」といった形でも表れます。だからこそ、決まりきった時期や対応だけでは捉えきれないのです。

4. オンボーディングでの対策──“すり合わせ”は最初の3ヶ月で決まる

リアリティショックを「起きるもの」として捉えたとき、オンボーディングは“予防接種”のような役割を果たします。完全に防ぐことはできなくても、そのショックを和らげたり、早期に気づいたりすることで、致命的なズレになる前に手が打てる。そのためには、「早期のすり合わせ」が決定的に重要です。それを可能にする仕組みこそが、オンボーディングの本質です。

“教える”よりも“確かめる”が大切

オンボーディングという言葉には、「研修」や「導入支援」といった“教える側”の視点が強く出がちです。しかし、リアリティショックを前提に設計するなら、より重要なのは「お互いの前提や期待をすり合わせること」です。

たとえば、こんなすり合わせが行われているでしょうか?

- 「うちの“自律”ってこういう意味だよ。放任ではなく“自分で判断する前提で相談していい”という文化なんだ」

- 「現場はまだ整っていない部分がある。でも、それを一緒に作っていくことを期待している」

- 「3ヶ月後にはここまでを任せたい。そのために今はこれを吸収してくれたらOK」

言葉にすれば当たり前に見えますが、実際には“言わずとも伝わる”前提で流れてしまい、入社者が「察する」ことを期待してしまう。「言ったつもりだったけど、そこまで伝わってなかったのか」と気づかされるシーンは少なくありません。

“情報の分散管理”を防ぐ

オンボーディングにおけるリアリティショックの火種のひとつに、「誰に何を聞いたらいいかわからない」という情報の分散があります。とくにスタートアップや成長企業では、業務の属人化が進んでおり、情報が“人ベース”で保管されていることが多い。

- 社内用語や略語が多く、新人だけが取り残されていく

- ドキュメントが整っていない、あっても更新されていない

- 教える人によって答えが違う

これでは、入社者の混乱は避けられません。 たとえば以下のような工夫は、特別なツールがなくても実装可能です。

- 「最初の3日でやること・見ることリスト」を1ページに集約

業務ごとの“相談先リスト”をチーム内で見える化 - ナレッジのリンク集をNotionやGoogle Driveで整理し、Slackで固定投稿

情報が整っていることは、それ自体が「大事にされている」というサインになります。これはリアリティショックへのささやかな防波堤になります。

“1on1”を形式にしないために──聞くべき問いの質

定期的な1on1は、オンボーディング初期におけるリアリティショックの可視化に欠かせない手段です。しかし、ただ「最近どう?」と聞いていても、肝心の違和感は表に出てきません。会社によってはKPI管理のミーティングを1on1と呼んでいたりもします。

リアリティショックは、“なんとなく”として蓄積されるため、それを引き出す問いの質が問われます。

現場で活用できる問いには、以下のようなものがあります。

- 「最近、言語化できないけど“モヤッと”した瞬間ってあった?」

- 「最初にイメージしていたチームや仕事との“違い”ってどんなところ?」

- 「もっとこうだと思っていたことってある?」

- 「今の状態って、自分の良さが出せてると思う?」

これらの問いは、答えに正解があるものではありません。むしろ「違和感を“許可”する」ための装置です。1on1の目的を「状態確認」から「違和感発掘」にシフトさせるだけで、会話の質が大きく変わります。

マネジャーは“翻訳者”であるべき

現場マネジャーやHRBPが「何をすればいいか分からない」と感じるケースも多いですが、リアリティショックを前提としたオンボーディングにおいて、最も重要な役割のひとつは“翻訳者”です。

- 経営や組織のメッセージを現場の文脈に翻訳する

- 入社者の言葉にならない不安や戸惑いを拾い、組織に翻訳する

この“ダブルの翻訳”ができる存在がいるかどうかで、オンボーディングの成否は大きく変わります。

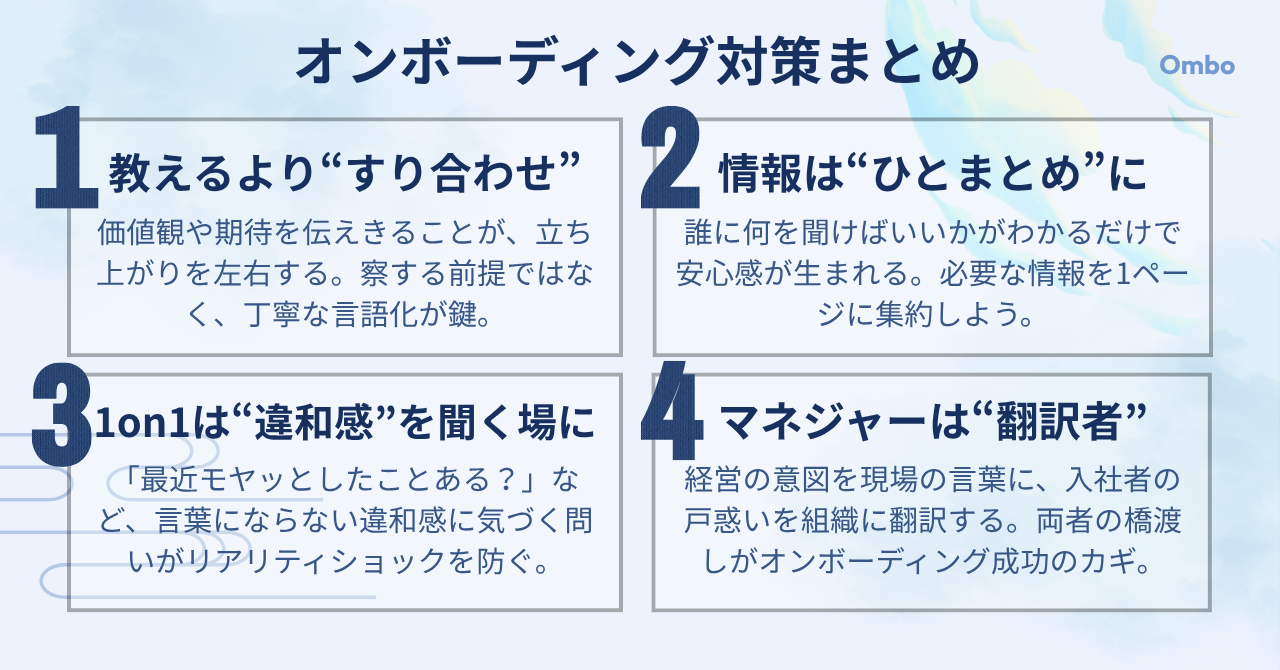

オンボーディングでの対策として、4つの重要な要点をまとめてきました。

5. 終わりに──リアリティショックを“組織の学び”に変えるために

リアリティショックは、“誰かの不適応”ではなく、組織と個人の間に起こる自然なすれ違いです。だからこそ、それを「防ぐ」よりも、「気づき、言葉にし、すり合わせる」ことが重要になります。

違和感を拾い上げる仕組みを持つこと。

ズレが起きる前提で、対話の機会を設けておくこと。

その積み重ねが、離職リスクを減らすだけでなく、組織のあり方そのものを見直すヒントになります。

リアリティショックは、“起きたら困るもの”ではなく、“起きるからこそ活かせるもの”。オンボーディングの目的は、その違和感に寄り添い、組織として学びを得ることに他なりません。

最初の3ヶ月は、ただの立ち上げ期間ではなく、“これからの関係性”をつくるための重要な時間です。だからこそ、見えない違和感にも意識を向けていく。——その一歩から、オンボーディングの本質が始まります。

Omboは、各種SNSも更新しています。ぜひフォローをお願いします!

・Ombo note ▶︎ https://note.com/ombo

・Ombo X ▶︎ https://x.com/Ombo_bs