「プレイングマネジャー」の限界ー構造的な問題点と再設計の必要性

「プレイングマネジャー」は一見、合理的な人材活用のように見えます。

しかし、組織が拡大するにつれて「個の成果」と「チームの成果」が衝突し、やがて歪みが生まれます。プレイヤーとしても、マネジャーとしても中途半端になっていないか。そもそも、その役割は制度設計上、健全なのか。

この記事では、プレイングマネジャーが抱える構造的な問題を明らかにしつつ、実態をすくい取る調査・事例・理論を交え、制度設計やマネジメントの再設計に必要な視点を整理していきます。

“プレイングマネジャー”という幻想

まずは、「プレイングマネジャー」という言葉が持つ意味の曖昧さを見ていきます。

例えば、ある営業マネジャーが月間売上ノルマを持ちながら、チームメンバーのKPI進捗を管理し、戦略の立案や人材育成にも責任を持っているとします。プレイヤーとしての責務と、マネジメントとしての責務が“等価に”存在している状態です。

しかし、ここでの重要な点は、2つの責務があるものの、「成果の単位」が異なるということです。プレイヤーは自らの目標達成に向けてリソースを集中させますが、マネジャーは他者の成果最大化のためにリソースを配分し、支援することが求められます。目的関数が異なるのに、それを同一人物に統合する構造に無理があるのは明らかではないでしょうか。

個とチームのパフォーマンスが競合する構造

マサチューセッツ工科大学(MIT)の組織行動論の研究では、「複数の役割が要求されるとき、個人はより報酬の高い/成果が明確に測られる方に意識と時間を傾ける傾向がある」と報告されています(Katz & Kahn, 1978)。

つまり、プレイングマネジャーは「自分の成果」が定量的で分かりやすいがゆえに、無意識にプレイヤー業務に偏重してしまうということです。

実際、当社が支援する複数のSaaS企業においても、営業部門でのプレイングマネジャー体制が崩れた瞬間は「チーム売上の不調」によって明確になるケースが多くあります。マネジャー自身は目標を達成しているが、チームとしては未達。つまり、「個の成功が、チームの失敗に繋がっている」という逆説的な状態です。

実態は「マネジメントの空洞化」

では、なぜこのような構造が放置されるのでしょうか。それは、プレイングマネジャー体制が「マネジメント人材の不足」や「リソース不足」の“その場しのぎの解”として運用されがちだからです。

とくに成長期のスタートアップや新規事業部門では、「マネジメント専任者を置くほどの余力はないが、マネジメントは必要だ」という矛盾を抱えやすい状態です。結果として、実務に精通しているプレイヤーがそのままマネジャーになります。しかし、「実務ができる=マネジメントができる」わけではありません。この飛躍こそが“幻想”の本質なのです。

実際、組織心理学の研究でも、現場スキルの高さとマネジメントスキルの相関は高くないとされています(Lombardo & Eichinger, 2004)。マネジメントに必要なコンピテンシーは、育成・権限移譲・意思決定・メンタリングなど多岐にわたり、それらは実務スキルとは別軸の資質やトレーニングによって獲得されうるものです。

プレイヤーの延長がマネジメントを歪める

プレイングマネジャー制度の問題点は、プレイヤーとしての成果(=個人の数値目標)と、マネジャーとしての成果(=他者の成長やチーム達成)は、本来別の評価軸であるにもかかわらず、現場では一つの成果指標に統合されがちなことです。評価指標が曖昧な組織では、どうしても「自分の数字が正義」になりやすくなる側面もあります。チームのために手を引くことが評価されにくくなるのです。

成果を数字で可視化し、それに基づいて報酬や役割を決定する仕組みというのは、一見、合理的に見えます。しかし、そうした成果主義が、マネジメント行動を抑制するという逆説が起こってしまうこともあります。

ロールコンフリクト:二重の期待に引き裂かれる構造

社会心理学では、このように相反する役割期待を同時に背負う状態を「ロールコンフリクト(役割葛藤)」と呼びます。プレイングマネジャーは、自らの成果を上げながら、他者の支援と育成も求められる、しかも、時間もリソースも有限な状態で、です。この状況下で生まれるのは、“優先順位がつけられないまま、どちらも中途半端になる”という負のスパイラルです。

例えば、若手社員から相談を受けていたにもかかわらず、自分のクライアント対応の時間が迫っていたために十分な支援ができなかった――というようなシーンは、どの現場にも存在します。そして、それが繰り返されることで、部下の信頼が損なわれるだけでなく、本人も「マネジメントに向いていないのでは」というセルフイメージの崩壊に繋がります。

『マネジャーの心理学』(Mintzberg, 2009)でも指摘されているように、マネジメントとは「非連続的かつ予測不可能な事態に対して、他者を通じて成果を出す」営みです。一方、プレイヤーの業務は「連続性があり、再現性を高めやすい」タスクに近いでしょう。これらを一人の中に両立させるには、相当高度なメタ認知力が必要となります。

「成果」の再定義が必要だ

では、どうすればこのロールコンフリクトを解消できるのでしょうか。

解決の糸口は、「成果」という概念の再定義にあります。個人のKPIだけでなく、育成成果やチームの能力変化も成果としてカウントする視点が求められます

たとえば、Googleの研究プロジェクト「Project Oxygen」では、優れたマネジャーの要件として「技術的スキル」よりも「部下の成功を支援する姿勢」を上位に挙げています。これは、プレイヤーとしての成果ではなく、他者の成果を支援する行動が評価されるべきだという明確なメッセージだと言えます。

それでも多くの企業では、プレイングマネジャーの評価指標に「部下育成」や「組織貢献」が含まれていても、それが定量的に評価される仕組みにはなっていません。これが、マネジメント行動を“やっても報われないもの”としてしまい、残念ながら制度と現場の乖離を生んでいきます。

プレイングマネジャーを必要としない構造とは

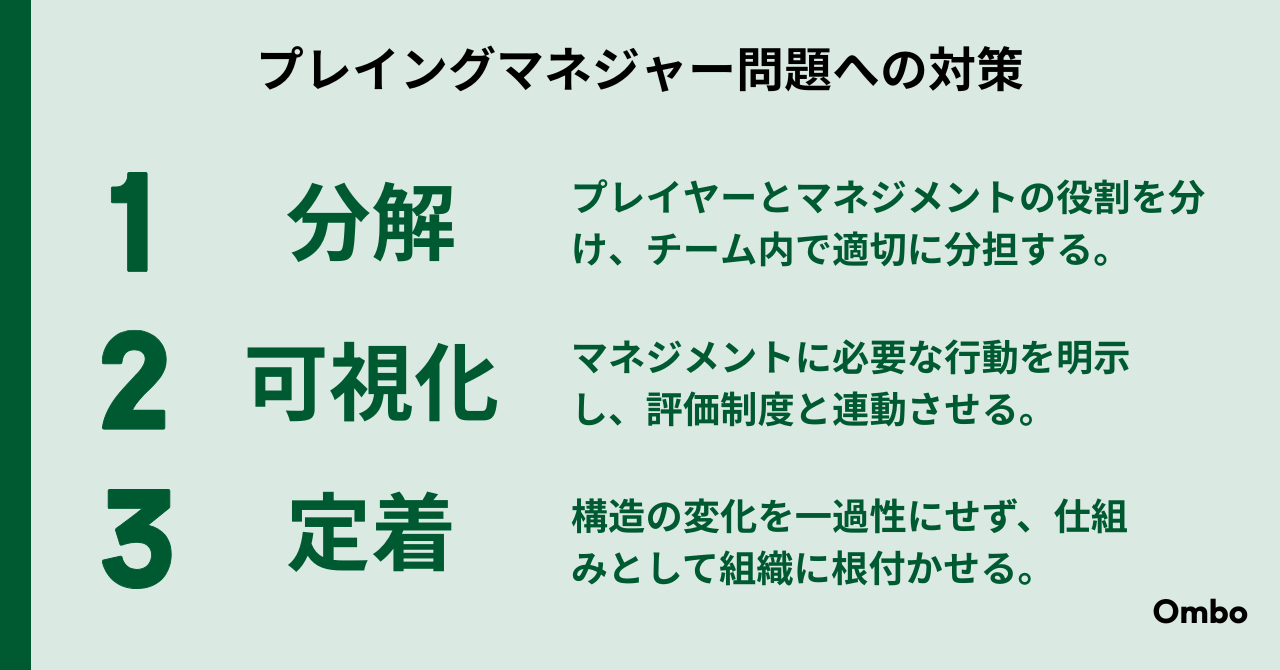

プレイングマネジャーという存在は、「リーダーが育っていないから」「人数が少ないから」という表面的な理由だけでなく、評価制度や等級制度の設計不備という構造的な要因に起因している場合が多くあります。では、こうした役割を前提としない構造を実現するためには、何が必要なのでしょうか。以下の3つの対策が有効です。

1. 役割を分解し、適切に分担する

プレイングマネジャーの負荷が大きくなるのは、プレイヤーとマネジメントの両方の役割を一人に押し込めているからです。たとえば、育成や評価といった一部のマネジメント機能を、他のメンバーに分担するだけでも、負荷を大きく軽減することができます。マネジメント機能を分解し、それぞれの役割として再配置することで、無理のない構造をつくることが可能になります。

2. マネジメントに求める行動を明示し、評価制度と連動させる

マネジメントにおいて求められる行動や成果をあらかじめ明示しておけば、評価制度を通じて「育てるべき人」が可視化されます。これにより、マネジメントの役割を自然に担える人材が育ち、肩書きの交代劇に終始することなく、構造的に次の担い手を形成することができます。

3. 「マネジメントは人ではなく役割」という思想を定着させる

従来の「上に立つ者が部下をまとめる」といった階層構造は、産業構造や価値創出の手段が変化した現代において、限界を迎えつつあります。自己組織型のチームでは、特定のマネージャーを置かず、マネジメント機能を役割ごとに分担・共有することで、チーム全体で成果をマネジメントする構造が実現されています。

このように、「マネジメントは特定の人が担うものではなく、役割として分け合うことができる」という発想に立つことで、ロールコンフリクトを避け、組織の歪みを大きく改善することができます。

もちろん、すべての企業がこのような構造をすぐに採用できるとは限りません。だからこそ、“マネジメントは人ではなく役割である”という思想を少しずつ組織に定着させていくことが重要です。それによって、設計思想そのものを根本から見直すことができるようになります。

おわりに ─ その肩書きは“過渡期”の記号にすぎない

本記事を通して、プレイングマネジャーという仕組みへ問題提起をしてきましたが、決して、プレイングマネジャーそのものを否定することが本稿の目的ではありません。それが必要とされるフェーズや文脈があるのも事実です。

しかし、それを“仕方なく”ではなく、“設計の結果”として選んでいるかどうか──その視点が、組織に問われているのではないでしょうか。

マネジメントを制度化し、役割を分解し、構造的に設計する。それは組織の未来に対する意思表示であり、誰に何を期待するかというメッセージでもあります。プレイングマネジャーという肩書きが、単なる“過渡期の記号”として適切に扱われるならば、いずれそれが必要なくなる日も来るのではないでしょうか。

そして、その日こそが、組織が真に自律的なマネジメント構造へと移行した証だと言えます。マネジメントが「肩書き」ではなく「構造と文化」として根づいた状態を意味します。

Omboは、各種SNSも更新しています。ぜひフォローをお願いします!

・Ombo note ▶︎ https://note.com/ombo

・Ombo X ▶︎ https://x.com/Ombo_bs