『組織崩壊は静かに始まる』50人、150人の壁で起きる兆候と対策

「売上は伸びている。採用もうまくいっている。なのに、なぜか人が辞めていく」

そんな違和感に、心当たりはありませんか。

組織の崩壊は、突然の事件としてではなく、日常の中で静かに進行します。特に、社員数が50人、150人と節目を迎える成長過程では、制度や文化の綻びが見えにくい形で現れはじめます。

本記事では、そうした“静かな組織崩壊”の構造を紐解きながら、行動・制度・感情の3つの観点から、崩壊を防ぎ、組織を育てていくための視点を探っていきます。

なぜ、組織崩壊は“順調そうな時期”に始まるのか?

組織が“壊れている”と明確に認識されるとき、それはすでに「手遅れ寸前」であることが多くあります。突如として起こる爆発的なイベントではなく、静かに、じわじわと、日々のやりとりや制度設計の隙間から、内部で腐食のように進行していきます。

しかもそれは、必ずしも「業績の悪化」や「リーダーの資質の欠如」といった分かりやすい理由ではなく、むしろ、売上が伸び、採用が加速し、見た目には順調な組織ほど、崩壊の芽が生まれやすいものです。

- 人数増加によって「顔が見える関係性」が崩れ、

- 意思決定の距離が伸び、

- カルチャーが“空気”で伝わらなくなり、

- 現場で「自己流の正しさ」が拡散する

そして、価値観や判断軸が揃わないまま、現場で「自己流の正しさ」が拡散していく。こうした変化は、成長企業であれば必ず通る道ですが、それに組織構造や人材マネジメントの整備が追いつかなければ、静かに分断が始まってしまいます。

たとえば、創業期のベンチャーが「顔が見える関係性」で動いていた時期から、社員数が50人、100人、150人と増えるに連れて、“空気でわかる”“なんとなく伝わる”が通用しなくなることがあります。

「静かに進行する組織崩壊」の実態と構造を解きほぐしていくため、特に、組織人数が50人・150人と節目を迎える企業が直面しやすい“目に見えにくい問題”を、行動・制度・感情の観点から整理していきます。

50人の壁──「顔が見える関係」が壊れ始めるとき

社会心理学者ロビン・ダンバーが提唱した「ダンバー数(Dunbar's Number)」によれば、人間が安定した関係性を築き、維持できるのはおおよそ150人までとされています。これを超えると、信頼の維持には形式的なルールや制度が不可欠になります。では、なぜ150人に達する前の「50人」が壁になるのでしょうか。

それは、50人前後の規模に差し掛かると、暗黙知で動いていたチーム内のコミュニケーション構造が限界を迎えるからです。たとえば以下のような現象が顕在化しやすくなります。

- リーダー層との距離感が拡大し、トップの意思や価値観が現場に伝わりにくくなる

- 部署やチームが分化し始め、部門間の連携が不透明になる

- 役職・肩書きが導入され、権限や責任の線引きが曖昧なまま浸透する

こうした兆候は、決して劇的な変化ではありません。しかし、組織内で「肌感覚でわかっていたこと」が通用しなくなることで、メンバー間の齟齬や不信感が水面下で積み重なっていきます。

50人という人数は、組織の“密度”が徐々に薄まりはじめるラインでもあります。それまでは自然に共有されていた「価値観」や「暗黙の了解」が、次第に伝播しにくくなっていきます。その結果、新たに入社したメンバーは「何を良しとするのか」が分からず、既存メンバーは「昔はもっとよかった」と語り始めます。そして、両者の間に生まれる“感覚の断絶”が、組織の連帯感をじわじわと奪っていきます。

50人を超えても“壊れない”ために必要なこと

組織が50人という節目を迎えたとき、“壊れない”組織であるためには、意図的な設計と介在が必要です。

まず求められるのは、「構造化された伝達の仕組み」です。

たとえば、社長が直接メンバーに語りかけられた頃とは異なり、この規模になると「直属の上司を通じて方針が伝えられる」構造が求められます。にもかかわらず、その設計が不十分なまま放置されると、「何を期待されているのかわからない」「人によって言っていることが違う」といった混乱が現場で起こりやすくなります。

次に重要なのは、マネジャーの役割の再定義です。

単なる中間管理職ではなく、組織の意図や価値観を現場に翻訳して伝える“翻訳者”として機能する必要があります。会社は、マネジャーを適切に育成し、価値観の体現者にすることが最も重要な課題の1つとなります。

さらに、「文化が伝わる構造」そのものの見直しも欠かせません。

制度が整っていない中で人数だけが増えると、価値観や暗黙の了解が浸透しづらくなり、「何を良しとするのか」が新たなメンバーに伝わらなくなります。こうした断絶は、エンゲージメントの低下や離職率の上昇にもつながると、Gallupなどの人事調査でも指摘されています。

つまり、50人の壁を乗り越える鍵は、「成長の速度に制度が追いついているか」「マネジャーが文化の媒介者として機能しているか」という問いに、組織がどう応えるかにかかっているのです。

150人の壁──“なんとなく”が通じないフェーズへ

組織の人数が150人を超えた頃から、「なんとなく伝わる」「なんとなく察する」といった非言語的な関係性が通用しなくなってきます。前章で紹介したダンバー数(150人)は、まさに、安定した信頼関係を維持できる人数の上限を超えるフェーズであることを表しています。

この段階では、すでに全員の顔と名前を一致させるのが困難になり、属人的な情報共有や文化継承に頼る運営は限界を迎えます。Slackや日々の対話を通じて自然に伝わっていたノウハウや価値観が、一部の人にしか届かなくなり、すれ違いが顕在化し始めます。

さらに、部署・プロジェクトの分化が進み、心理的な距離も拡大します。MITのトーマス・アレンが提唱した「アレン曲線」によれば、物理的な距離だけでなく、チームや役割が異なるという“認知上の隔たり”も、コミュニケーションの頻度と質を大きく下げる要因になります。

こうした変化の中で最も大きな課題となるのが、「共通の前提」の消失です。

個人の裁量や熱量に依存したカルチャー継承や情報共有は再現性を失い、マネジャー層の負担も急増します。現場と経営の板挟みにあいながらも明確な役割や支援が与えられず、機能不全を起こすミドルマネジメントが増えていきます。

150人の壁は、単に「人数が増えた」ではなく、「前提が通じなくなった」フェーズです。組織がこの転換点に向き合わず、関係性や文化の継承を“空気感”に頼り続けると、やがては静かに、一体感とエンゲージメントを失っていくことになります。

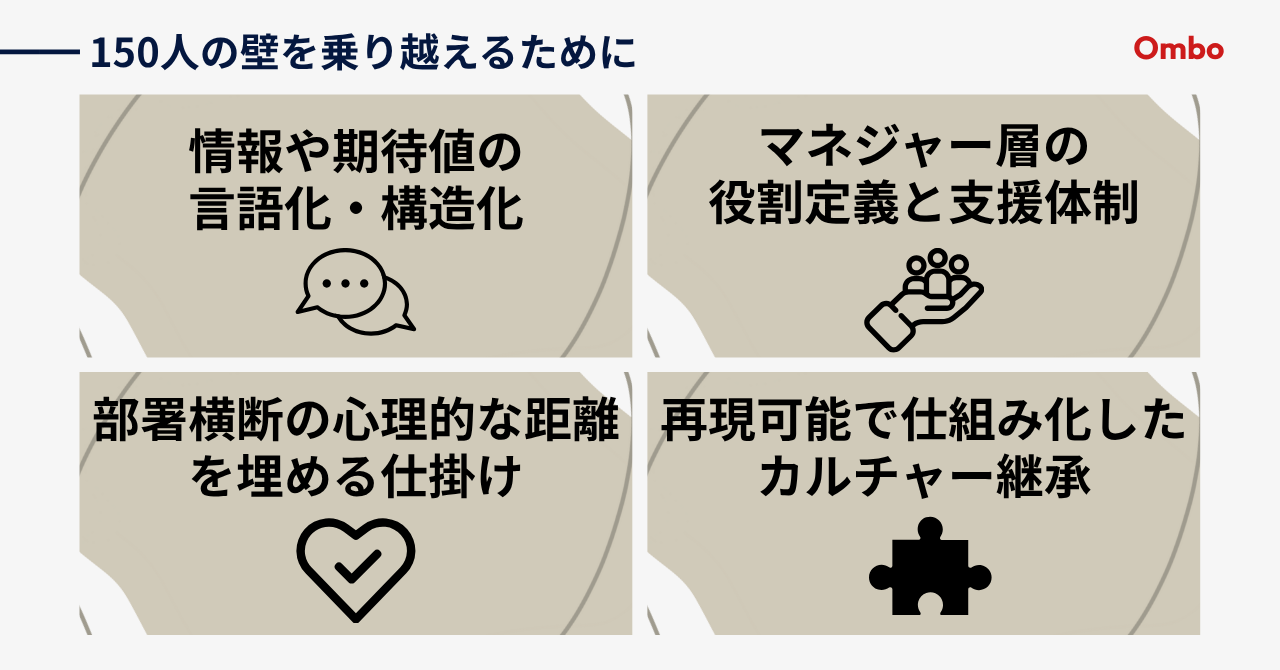

150人を超えても“つながり”を保つために必要なこと

150人の壁を越えても、組織としての一体感や信頼関係を維持するためには、これまで“自然に”成立していたつながりを、意図的に構築し直すことが求められます。

まず重要なのは、情報や期待値の「言語化」と「構造化」です。

メンバー全員に「何が期待されているのか」「何を共有すべきなのか」が明確に伝わるように、方針やナレッジを可視化し、共有のルートを設計する必要があります。属人的な伝達が通用しなくなった今、組織としての“共通言語”が必要です。

次に、部署横断の「心理的な距離」を埋める仕掛けも不可欠です。チームや事業の分化によって認知の分断が進む中で、共通の目的を再確認するワークショップや、対話の場を定期的に設けることが、組織の空中分解を防ぎます。アレン曲線が示すように、「距離」はコミュニケーションの質と量に直結します。

また、マネジャー層への役割定義と支援体制の再設計も必要です。150人規模になると、ミドルマネジャーは単なる業務管理者ではなく、経営の意図や組織文化を現場に翻訳し、接続する“媒介者”のような存在になります。

さらに、カルチャーの継承方法を属人的なものから、再現可能な「仕組み」に転換することも重要です。カルチャーデックやバリューを単に掲げるだけでなく、それらが具体的にどう行動に現れるのかを言語化し、評価制度や1on1の中に組み込むことで、組織文化を機能的に維持することが可能になります。

150人の壁とは、「個人のつながり」から「構造としてのつながり」への転換点です。このフェーズで問われるのは、「仕組みがつながりを生む設計になっているか」という問いへの向き合い方なのです。

崩壊のサインは「感情の無関心」から始まる

組織が崩れていくとき、最初に見えるサインは「退職」ではありません。最も危険なのは、人が辞める前に見せる「感情の引き潮」です。

ミスが起きても誰も驚かない。意見を求めても誰も発言しない。チームメンバーが困っていても、特に手を差し伸べる人がいない。かつては自然と行われていた“気づき”や“気遣い”が、徐々に組織から消えていく現象です。

この状態をよく表す言葉に、「静かな退職」があります。

近年話題となったこの現象は、外からは“在籍している”ように見えても、内面ではすでに組織との心理的なつながりを断ってしまっている状態を指します。モチベーションを失い、言われたことだけをこなし、最低限の業務以外には一切関与しないといった姿勢が特徴です。

さらに厄介なのは、こうした“無関心”が外からは非常に見えにくいという点です。トラブルも起こさず、大きな不満も言わないため、「安定している」と誤認されやすいのです。しかし実際には、組織全体としてエネルギーがじわじわと失われ、イノベーションや挑戦が生まれにくくなっていきます。

ここで起きているのは、「期待しないこと」によるセルフディフェンス(自己防衛)です。

- 頑張っても評価されない

- 声を上げても動かない

- 意見してもリスクしかない

こうした体験の積み重ねが、組織に対する“学習された無力感”を育てていきます。すると、組織は徐々に「静かに沈む船」のような状態となり、気づいたときにはキーパーソンが複数名、ごっそりと辞めていたという事態に直面することもあります。

“小さな異変”を拾える組織に

では、どうすればこの“感情の無関心”を防ぐことができるのでしょうか。

まず重要なのは、「小さな異変」を組織として拾いにいく視点を持つことです。具体的には、以下のような取り組みが有効です。

- 定点的な1on1やフィードバックの仕組みを整える:雑談ベースではなく、「何が期待され、どう評価されているか」を確認する場として1on1を位置づけます。

- “辞めそう”ではなく“関与していない”に注目する:突然の退職願より、「発言が減った」「Slackのリアクションが減った」「カメラを常時オフにしている」といったサインに意識を向けます。

- 関係性の再構築に投資する:組織の負荷が高いときこそ、メンバー間の“信頼残高”を可視化・回復する時間をつくります。例えば、クロスチーム1on1、感謝のフィードバック週間などが挙げられます。

組織崩壊の入口である「感情の無関心」を見過ごさないためには、感情や関係性といった“非業務的な情報”も、組織が構造的に扱うべき情報として認識し、仕組みに組み込んでいく必要があります。

エンゲージメント調査やサーベイも手段のひとつですが、重要なのは「人が変わっても維持される関心の仕組み」を持つことです。それがなければ、現場に熱量のある人が偶然いたから保たれていた、という属人的な運用に依存することになってしまいます。無関心が広がる組織には、挑戦は根付きません。だからこそ、崩壊のサインを“静けさ”の中に探る必要があるのです。

おわりに──組織を壊さないために“次の10人”に何を託すか

組織崩壊という事態にあわないためにできることは、「次の10人」に組織の未来を託す準備をすることです。

- 「既存のカルチャーに自然に溶け込み、アップデートできる状態になっているか?」

- 「彼らが誤解することなく意思決定できる構造や、信頼できる関係性が用意されているか?」

これらの問いに対して明確な設計ができていない場合、どれだけ理念や価値観を掲げていても、それは空想になってしまいます。

成長は、組織にひずみを生みます。これは避けられない現実です。

しかし、そのひずみを放置すれば崩壊につながり、向き合えば進化につながります。この選択は、経営者や人事、マネジメント層だけでなく、組織全体の成熟度を映す鏡でもあります。仕組みと信頼、構造と感情。その両方に目を向けながら、次の10人のオンボーディングが“未来の組織文化をつくるプロセスとなるように、日々の関与と設計を問い直していく必要があります。

組織は、育つものです。そして同時に、壊れるものでもあります。どちらに向かうかは、偶然ではなく、日々の選択の積み重ねによって決まるのです。