AI時代における組織適応とカルチャーの再設計

生成AIの普及により、情報の取得や加工は誰もが瞬時にできるようになり、情報を独占して優位に立つ構造は崩壊し始めました。結果として、これまで「役職」「専門性」「経験数」といった指標で定義されてきた序列や役割は揺らぎ、組織は新しい基準で人材の価値を測らざるを得なくなっています。

戦略やテクノロジーの導入だけでは、組織は持続的な競争優位を得られません。むしろ文化・リーダーシップ・適応力といった“目に見えにくい要素”こそが、現代の組織にとって、成功と失敗の成否を分けるのです。

本記事では、まずAIが組織の前提をどう書き換えつつあるのかを確認し、その上で文化の枠組みから現代における組織適応を再考します。最後に、戦略・文化・リーダーシップの三位一体を前提としながら、オンボーディングが未来の組織変容にどう関わるのかを論じていきます。

組織の前提が書き換えられるとき

これまで企業成長の中心にあったのは「人を採用し、育成し、配置すること」でした。つまり、採用は事業拡大のアクセルであり、優秀な人材を集めれば事業は伸びるというシンプルな方程式が成り立っていました。

しかし、今その前提が大きく揺らいでいます。人が担うしかなかった領域にまでテクノロジーが浸透し、単純に採用人数を増やすことと、組織成果を高めることの相関が弱まってきたからです。2つの前提の変化があります。

前提変化①“数”ではなく“質と適応”が問われる時代

改めて、現代に問われている組織の勝敗は、優秀な人材の採用数ではなく、「既存メンバーがどれだけ早く新しい環境に馴染み、再現性をもって成果を出せるか」という視点です。

実際、事業モデルは数年単位で変わり、プロジェクトごとに求められるスキルは更新され、組織の形そのものがネットワーク型に移行しています。人を増やすだけでは、このスピードに追いつけません。

前提の変化②意思決定の重心が移る

もう一つの大きな変化は、意思決定の在り方です。

かつてはマネジメント層が情報を集約し、トップダウンで方針を示す構造が支配的でした。しかしいまは、現場レベルでの判断や行動の速度が競争力を決めています。

テクノロジーが判断の前提を“誰でも扱える状態”に変えたことで、上意下達のモデルは弱まりました。組織は「情報を持つこと」ではなく「情報をどう活かすか」を問われています。そして、それを実行するのは肩書きではなく、環境変化に素早く対応できる人です。

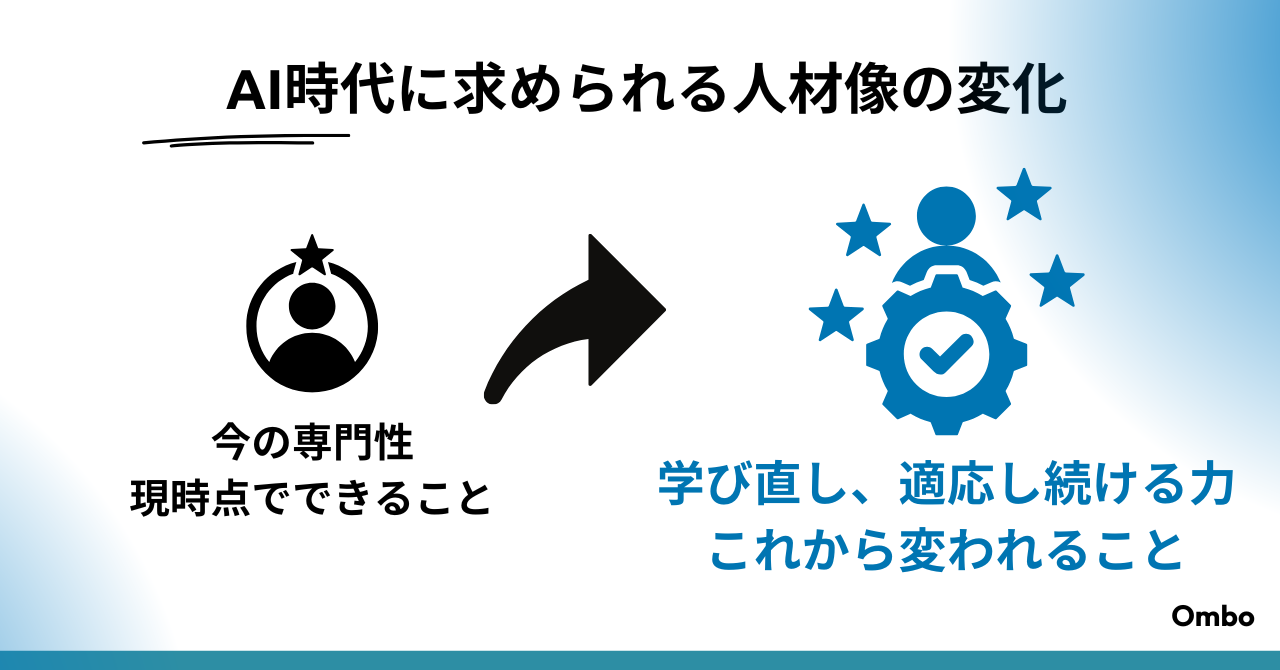

求められる人材像の変化

この2点の前提が変化することで、従来の「役職=役割=価値」という構造が解体されつつあることが浮かび上がります。求められるのは「役割を遂行する人」ではありません。

- 与えられた業務を忠実にこなすよりも、変化を前提に自ら動ける人

- 組織の枠を越えて関係をつなげられる人

- スキルと同時に“スタンス”を伸ばし続けられる人

つまり、「今の専門性」よりも「学び直し、適応し続ける力」の方がはるかに価値を持ちます。

採用市場でよく使われる“即戦力”という言葉も、もはや「現時点でできること」を指すのではなく、「これから”変われる”こと」へと意味を変えつつあるのです。

文化の4象限で読み解く適応の未来

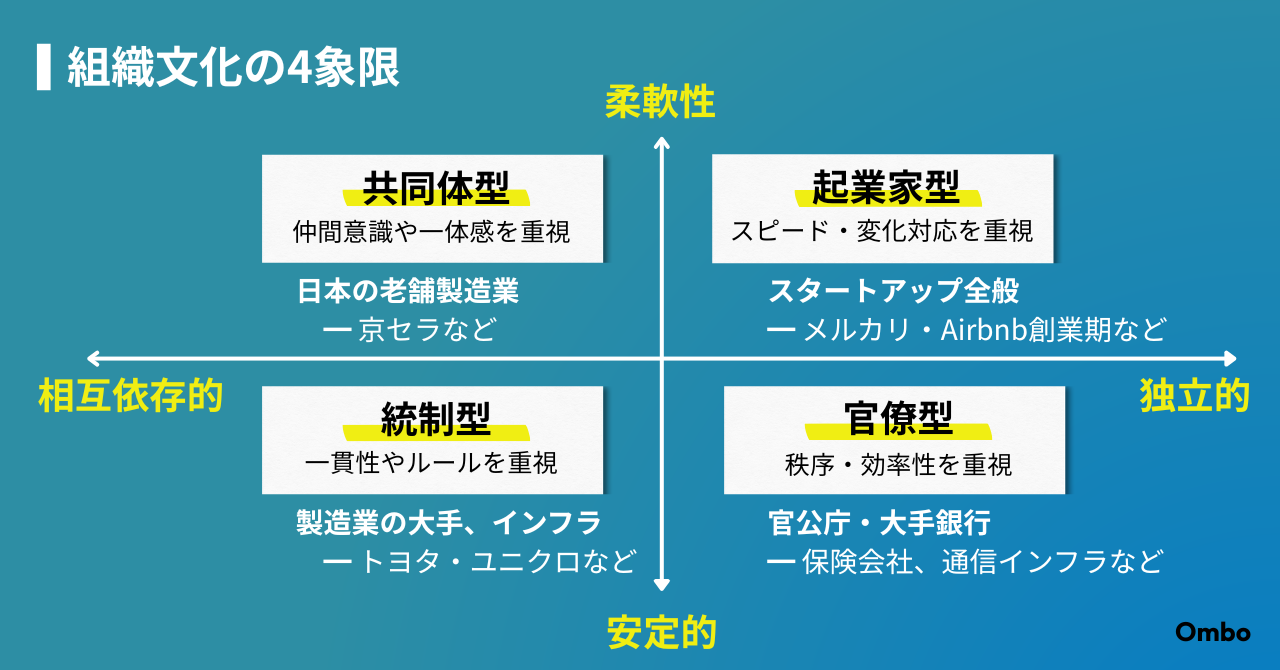

前提や求められる人材像が変化したことに合わせ、「組織」という見え方も捉え直す必要があります。組織文化を理解するためのフレームワークとして、柔軟性×安定性、独立性×相互依存性という二軸があります。これをもとにすると、組織は次の4つの文化に大別されます。

- 柔軟性×相互依存性:共同体型(仲間意識や一体感を重視)

例)日本の老舗製造業(例:京セラ)…アメーバ経営など、仲間意識と共通目的を重んじる。 - 柔軟性×独立性:起業家型(スピード・変化対応を重視)

例)Tesla…トップダウンの強さもあるが、変化への即応と挑戦の文化で革新を推進。スタートアップ全般(例:メルカリ創業期、Airbnb創業期)…市場変化に素早く対応し、失敗を恐れずに動く。 - 安定性×独立性:官僚型(秩序・効率性を重視)

例)官公庁・大手銀行…階層型組織で手続きを重視。IBM(かつてのメインフレーム時代)…厳格なプロセスと役割分担。 - 安定性×相互依存性:統制型(一貫性やルールを重視)

例)トヨタ…TPS(トヨタ生産方式)で標準化と現場力を両立。ユニクロ(ファーストリテイリング)…グローバルで同一オペレーションを徹底する文化。

これまでは、事業フェーズや業種によって「どの型が強みを発揮するか」が語られてきました。たとえば20世紀型の大企業は官僚型や統制型の文化を基盤に成長し、マニュアル化と階層構造で効率を極限まで高めてきました。一方で、GAFAやユニコーン企業は起業家型の文化を武器に、スピードと変化対応力で市場を切り拓いてきました。

しかしいま起きているのは、単なる型の選択ではありません。テクノロジーの進展によって、文化そのものが強制的に揺さぶられているのです。

変化に弱い文化は“逆回転”を始める

規律や効率性を強みにしてきた官僚型の文化は、環境変化が緩やかな時代には合理的でした。しかしいまや変化のスピードが速すぎて、「安定」は「硬直」へと変わりやすい。

- 一度作った仕組みが翌月には古びている

- 承認フローを通すうちに意思決定の旬を逃す

こうした現象はすでに多くの現場で起きています。文化が環境変化の足を引っ張り始めた瞬間、強みは弱みに転じるのです。

イノベーションを生むにはカルチャーが必要

逆に、スピードと柔軟性を重視する起業家型の文化は、時に「カオス」と呼ばれる不安定さを伴います。しかし、変化が常態化する時代においては、このカオスがイノベーションの土壌となり得ます。ただし注意すべきは、スピードだけでは一過性の成果に終わり、協働だけでは仲良しクラブで終わるということ。

結局のところ、イノベーションは「個人の自由な動き」と「組織全体の足並み」を両立できる文化からしか生まれません。

表面的な施策では克服できない

ここで重要なのは、文化の弱さを補うのに小手先の施策では限界があるということです。制度を変える、ツールを導入する──そうした対応だけでは、矛盾を根本から扱うことはできません。文化を変えるとは、日々の意思決定や行動の基準を再設計することに他ならないからです。

つまり「どちらの文化を選ぶか」ではなく、「相反する文化をどう両立させるか」を組織設計の前提に置く必要があるのです。

戦略・文化・リーダーシップで矛盾を超える

こうした「スピードと協働」「柔軟性と安定性」など、相反する文化を同時に成り立たせることは、一見すると不可能に思えます。この壁を越えるにはどうすればよいのでしょうか。

答えは、戦略・文化・リーダーシップを三位一体で機能させることにあります。

【戦略】矛盾を束ねる軸を持つ

戦略の役割は、矛盾する価値を整理し、組織の判断基準を一本に束ねることです。

「短期はスピードを優先するが、長期では安定を担保する」といった二段構えを明確に示せれば、現場は迷いを減らせます。

Netflixの「自由と責任」はその好例です。一見矛盾する言葉ですが、「自律して行動してよい。ただし成果で説明できるなら」という共通認識を組織に浸透させています。戦略はルールの細分化ではなく、矛盾を前提とした判断の軸を打ち出すことに意味があるのです。

【文化】矛盾を日常の行動に落とし込む

戦略が立派でも、文化として根づかなければ現場は動きません。文化は社員の日常的な行動様式に現れます。矛盾を両立する文化とは、「変化に応じて柔軟に動くこと」と「最低限の秩序を守ること」が自然に共存している状態です。

トヨタの「カイゼン文化」はその象徴です。現場の作業者は柔軟に改善提案を行える一方、全体は厳格な標準化で統制されています。矛盾は二重基準ではなく、役割やレイヤーの違いとして組み込まれているのです。

【リーダーシップ】矛盾を翻訳する存在

矛盾は現場で日々噴出します。そこで不可欠なのがリーダーの役割です。リーダーとは「矛盾を翻訳する人」です。

- 「なぜ今日はスピードを優先するのか」

- 「なぜ今回は安定を守るべきなのか」

状況に応じて基準を語り直し、現場を納得させられる人がいるかどうかで、組織は混乱にも秩序にも変わります。ハーバード・ビジネス・レビューも「リーダーの仕事は矛盾を管理すること」と述べています。リーダーは答えを単純化するのではなく、矛盾を同居させる文脈を示す存在へと進化しているのです。

組織適応へと昇華する:矛盾を伝える最初の装置

そうした三位一体となった組織は、矛盾を越え、組織適応、すなわちオンボーディングへと昇華させることができます。新しく加わった人材にとって、組織の文化や矛盾の扱い方を最初に理解できるかどうかは、その後の適応力を大きく左右します。

もし「スピードを出したら叱られる」「安定を守ったら変化に遅れる」といった矛盾を新人が自力で解釈しなければならないなら、組織への信頼は揺らぎます。逆に、最初から「この組織は二面性を前提にしている」と伝えられれば、混乱は最小化され、むしろ「適応の力」に変わります。

オンボーディングは単なる導入研修ではありません。矛盾をどう扱うかを明示し、組織の思考様式をインストールするための装置なのです。

おわりに ─ 組織を進化させるために

かつては「採用人数を増やせば成長する」という単純な方程式が成り立っていましたが、いまは「数」ではなく「適応」が問われています。人材に必要なのは、与えられた役割を果たす力ではなく、役割そのものを柔軟に変え、学び直しながら成果を生み出す力です。

そして組織という枠組みでは、戦略が矛盾を束ねる軸を示し、文化がそれを日常行動に落とし込み、リーダーが現場で矛盾を翻訳し続けることが欠かせません。そして、その考え方を新たな人材に最初から体感させる装置がオンボーディングです。矛盾の存在を前提にしながら「どう扱えばいいのか」を伝えることができれば、組織は混乱を避け、むしろ矛盾を力に変えることができます。

未来の組織にとって重要なのは、完璧な整合性ではなく、矛盾を抱え込みながら進化する設計思想です。組織適応とは「変化の中で矛盾を学習と成長に変え続ける営み」だと言えるでしょう。

Omboは、各種SNSも更新しています。ぜひフォローをお願いします!

・Ombo note ▶︎ https://note.com/ombo

・Ombo X ▶︎ https://x.com/Ombo_bs

・Ombo Facebook ▶︎ https://www.facebook.com/ombo.team/