優秀な新入社員が会社に見切りをつけてしまう瞬間【オンボーディング失敗体験記】

オンボーディング失敗体験記とは、新入社員の入社オンボーディングにおける一連のプロセスの中で、よくある失敗例を表したコラムです。

そもそもオンボーディングとは、新しく組織に加わった新入社員(新卒・中途の両方を指す)が、早期離職を防ぎながら、企業にとって有用な人材に育成する施策のことをいいます。オンボーディングに取り組むにあたり、このような失敗にならないよう、メソッドとしてご活用ください。

それでは、オンボーディング失敗体験記を見ていきましょう!

オンボーディング失敗体験記

入社前の期待が徐々に薄れていってしまう若手社員の例です。

◇入社前

「社長のビジョンはとても共感できるし、きっと話している感じ、役員の方々もめちゃめちゃ仕事ができる人なんだろうなぁ…!この会社で働いて、どんどん成長するぞ!!」

◇入社直後

「リモート研修だけど、とりあえず他の誰よりも業務キャッチアップを早く実践しよう!教えてくれる先輩方は経験者だから、やっぱりいろいろわかっているなぁ〜」

◇出社・先輩同行

「リモートだったからあまり分からなかったし、ちょっと申し訳ないけども、先輩たち、めっちゃ仕事ができるかと言えば、特別そんなことなさそうだな… 『この人になりたい!』と言えるような人はまだ出会えてないな…」

◇休日、会社外

「大学時代の、AくんはC社でめちゃめちゃ働いているみたいだな、Bくんは、D社でのプロジェクトに携わっていてすごいな、大学時代から優秀だったもんな〜、ぼくも何か実績残せるようなことしないと!」

◇先輩とのコミュニケーション…

「先輩、キャリアについてフィードバックくれるけど、新卒入社の社員だし、外の世界知らなそうだし、あまり信用性ない気がするな〜。」

◇入社1年後

「あっという間に、入社して1年か。正直もっとゴリゴリに働くかなと思ったけど、想定しているほどじゃなかったな〜。目標は十分達成しているし、まぁそこまで頑張らなくていっか。会社以外でいろいろトライしてみようかな!」

オンボーディング失敗体験記の解説

優秀な新入社員が心で感じたことをを独り言のように表現しました。似たような感想を持った若手社員もいるかもしれません。

解説① “肩透かし”リアリティ・ショック

この新入社員は、入社前の採用活動を通して、非常に高い意欲で入社を決めました。

入社後に「おや?」と疑念を持ち始めるのは、実際にリアルで先輩や上司と関わることが増えてからです。自分なりに大学時代から学外での活動やインターンへ数多くトライしていたからこそ、「自分が思っているよりも、周りはすごくないかも…?」と心の中で思い始めました。

一言で表すなら、入社前の期待と現実にギャップがあった、と言えます。このことを「リアリティ・ショック」と呼びます。一般的には、「思っているよりも大変・辛い」という意味で使われることが多いですが、今回の場合「思っているよりも楽」という逆のパターン、すなわち「肩透かし」のリアリティ・ショックを起こしています。優秀な新入社員ほど、この現象が起こりやすいと言えます。

なお、最近よくある事象では、コロナ禍・アフターコロナでのリモート中心のオンボーディング(研修)を採用している企業も多くあります。この場合、リアリティ・ショックを感じるまでに少しの期間がかかる特徴があります。理由は、先輩や上司との接触機会に関して、業務キャッチアップがメインのコミュニケーションとなるからです。業務キャッチアップであれば、当然、長く在籍する先輩社員の方が知識量やスキルが上となるため、「すごくないかも…?」といった期待値のズレが起きにくいからです。

解説②社外の優秀な友人が基準

優秀な新入社員は、大学時代に様々な活動を経験しています。さらには、SNSでの発信ハードルが極端に下がっていることから、自分自身の基準を「社内の同僚・先輩」ではなく、「社外の優秀な友人・知人」に置いていることがあります。

「職場のキャリア安全性」という概念も大切にしなければなりません。

職場のキャリア安全性とは、その職場で働き続けたても、どこの会社でも通用するビジネス能力が備わっているという感覚のこと。なお、年収が高ければキャリア安全性が高いというわけではなく、職場における仕事や拘束時間とキャリア安全性に相関はありません。

キャリア安全性を紐解くと、以下3つの軸から構成されます。

- 時間視座・・・このまま居続けて成長できるのか

- 市場視座・・・市場で通用するのか

- 比較視座・・・同世代と比べて力がついているのか

優秀な若手社員ほど、基準が外にあるというポイントを押さえる必要があります。

解説③ 上司のロールモデル問題

キャリア安全性を担保する際に、上司にロールモデルになる人がいるかは、非常に大事なポイントです。新卒の会社を数年で辞めた人の中でも、「社内に尊敬できる人が見つからなかった」「こうなりたい!と思える人がいなかった」という声を聞くこともあります。

今回の体験記の中でも、このように嘆いています。

「先輩、キャリアについてフィードバックくれるけど、新卒入社の社員だし、外の世界知らなそうだし、あまり信用性ない気がするな〜。」

実際に言われてしまうと非常にショッキングではありますが、これは先輩社員や新卒社員が悪いわけではなく、キャリア志向性の問題です。仕組みで解決していくべき課題です。

働き方改革 × キャリア安全性という背景から、いまの若手社員は、「会社に不満はないが、不安はある」状態になることが多くあります。その結果、離職に繋がってしまいます。会社としては、「キャリアアップというポジティブな理由での離職だから…』と向き合うのを避けてはいけません。

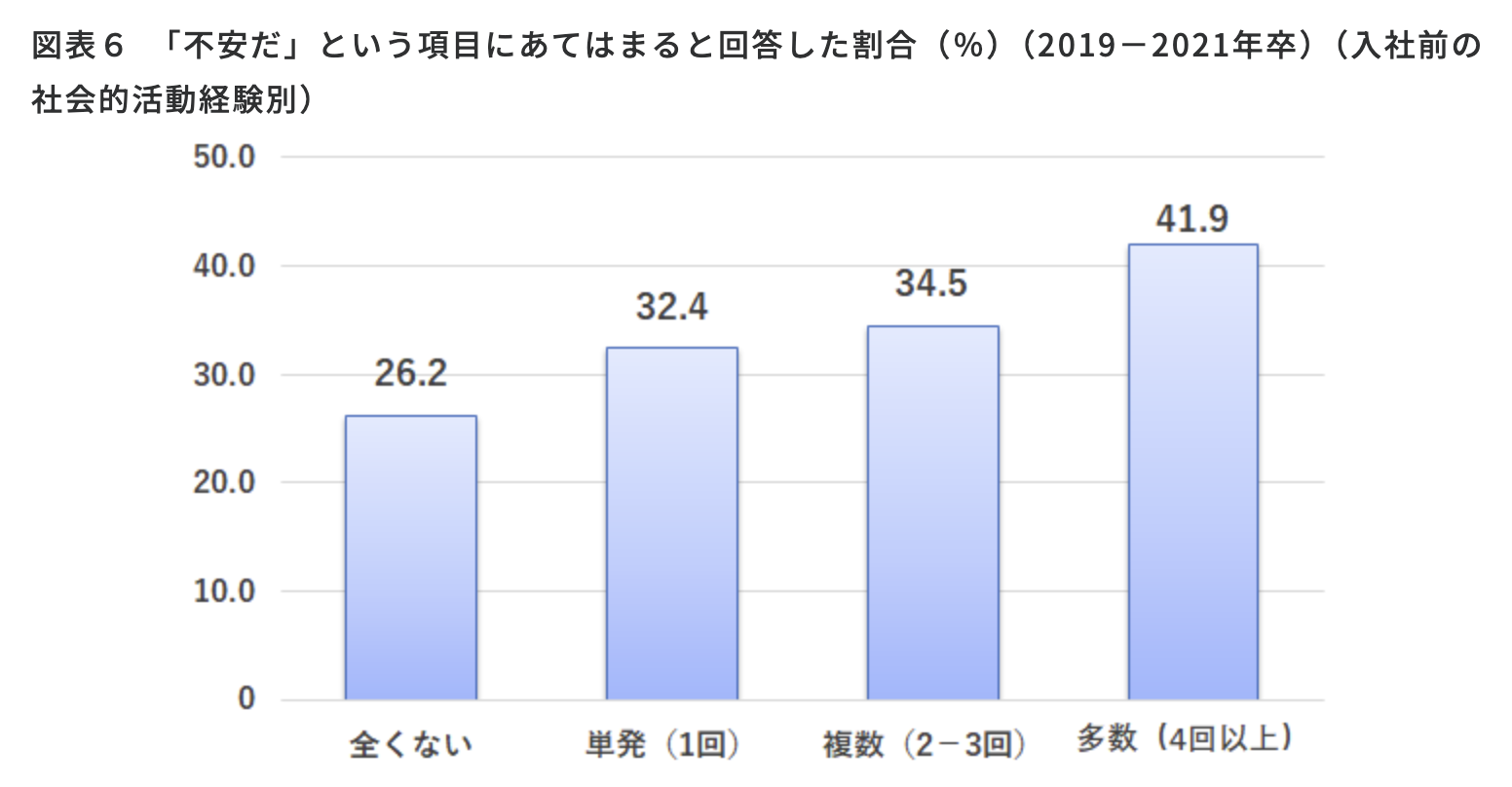

特に、以下のデータでは、「入社前に数多くの社会的経験をした若手ほど、(社会的経験が少ない若手に比べて)不安を感じやすいというデータも出ています。

オンボーディングでやるべき3つの取り組み

今回の失敗体験記から得られる学びとして、3つの学びがあります。

1. 機会の提供とゴールテープを切る経験をさせること

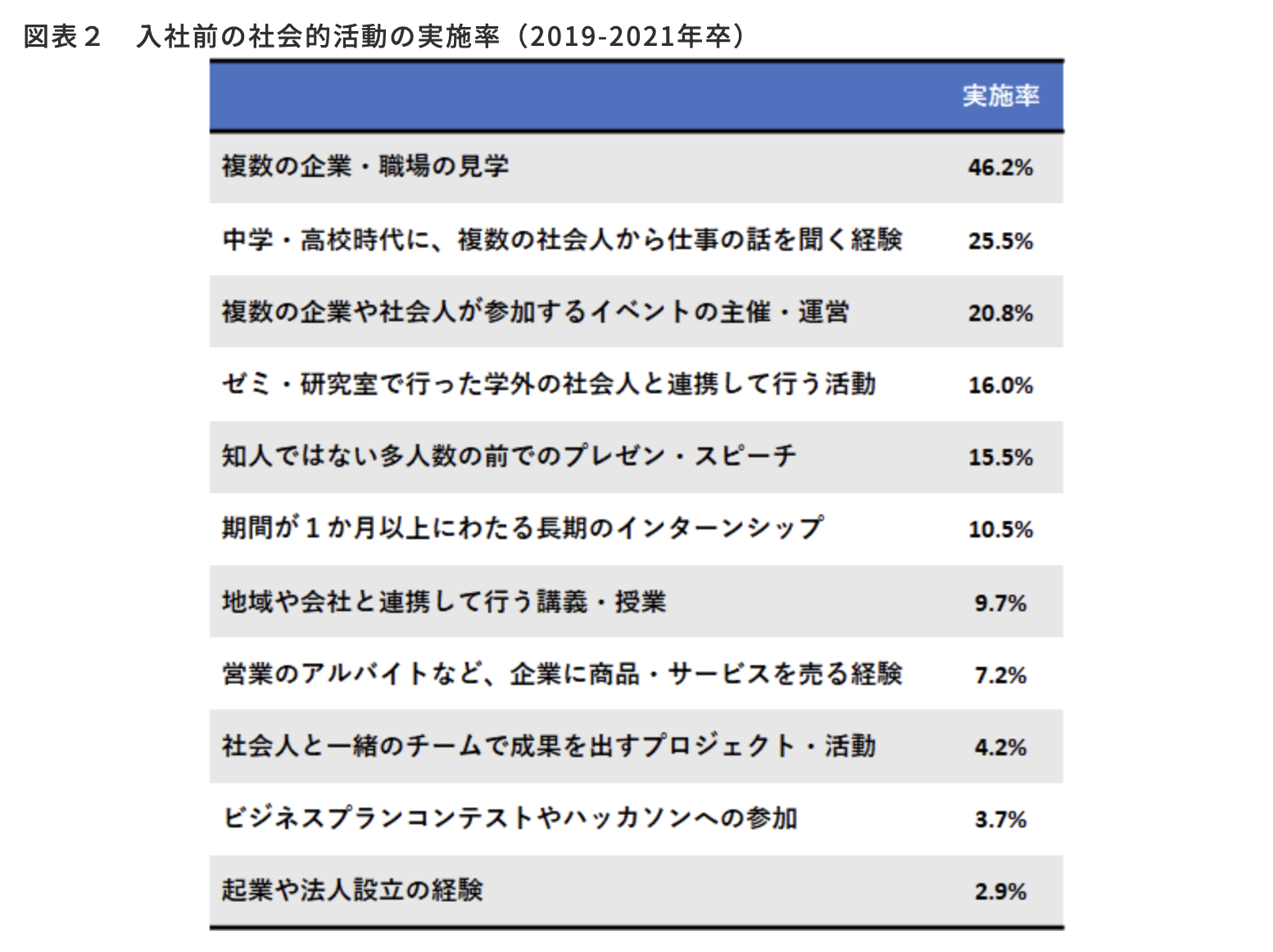

優秀な若手社員ほど、大学時代に大学外での活動をしている、というデータがあります。

何かしらの経験やスキル習得をしている中で、そこをないがしろにせず、マッチする業務を見つけることがオンボーディングの中で重要なことです。もちろん会社として、大規模な異動や業務移行をするのは大変なので、そこまでやる必要はありません。まずは、「機会の提供」を行いうことで、学びや見える発見が起きることがあります。

一番気をつけたいオンボーディングは、先が見えない長距離走で走らせてしまうことです。目的が見えない業務は、早期離職を助長します。短距離走を設定し、ゴールテープを切る経験を積ませ、「少し前の自分」からの成長実感を与える必要があります。

2. 相談傾向のタイプとキャリアビジョンを見据えたマネジメントをすること

新入社員は、「感情抑制傾向」が高いタイプと低いタイプに分かれます。

感情抑制傾向とは、悩みや不安を周囲に打ち明けず、自分の中に抱え込む傾向を指します。

感情抑制傾向が低いタイプは、比較的早めに上司や周囲の人と相談します。

そのため、相談できる人を複数名用意することが良い対策となります。価値観が多様化している現代で、そしてマネジャー自身も得意な領域や不得意な領域がある中で、相談者を1人に依存させてしまうのは賢明とは言えません。他のチームの先輩社員などと繋げてあげるなど、相談事を早急にキャッチアップできる可能性が高まります。

一方で、感情抑制傾向が高いタイプの人は、周囲に相談をせず、自己完結で済ませようとします。そのため「調子はどう?」と聞いたとしても「大丈夫です。」との一言で返ってきてしまう恐れがあります。

マネジャーがやるべきことは、まずは、新入社員が感情抑制傾向が高いタイプなのか、低いタイプなのかを把握することです。その上で、まずはマネジャー自身から自分の情報や価値観をオープンにし、信頼関係構築を行い、本人のキャリアビジョンを一緒に創りあげましょう。

キャリアビジョンを描くというと大層に聞こえますが、日々の仕事を、本人の"will"につながるように一緒に咀嚼し、コミュニケーションを取っていくことです。単に、上から落ちてきたKPIを本人に落とすトップダウンの共有ではなく、本人の内的キャリアを理解し、その目標が、どのように将来・未来に繋がっているのかを一緒に考えることが重要です。

3. ハイパー・メンバーシップ組織の中で仕事をする

ハイパー・メンバーシップ組織とは、社内の人間だけでなく、社外のメンバーや退職した社員が緩やかに繋がりながらチームを組み、進めていくことです。

上司のロールモデル問題や、キャリア安全性の話を出しましたが、社外のメンバーと関わることで、ロールモデルを作れるかもしれません。量的な負荷ではなく、質的な負荷をかけるために重要なアプローチは、

・職場の外で育てる

・横の関係で育てる

の2点に集約することができます。これが若手育成問題の本質です。

「パフォーマンスが高い若手ほど退職してしまう問題」は、今回の記事のテーマですが、囲い込みをしようとすることは、もはや不可能です。積極的に社外との接点を持つことが必要です。

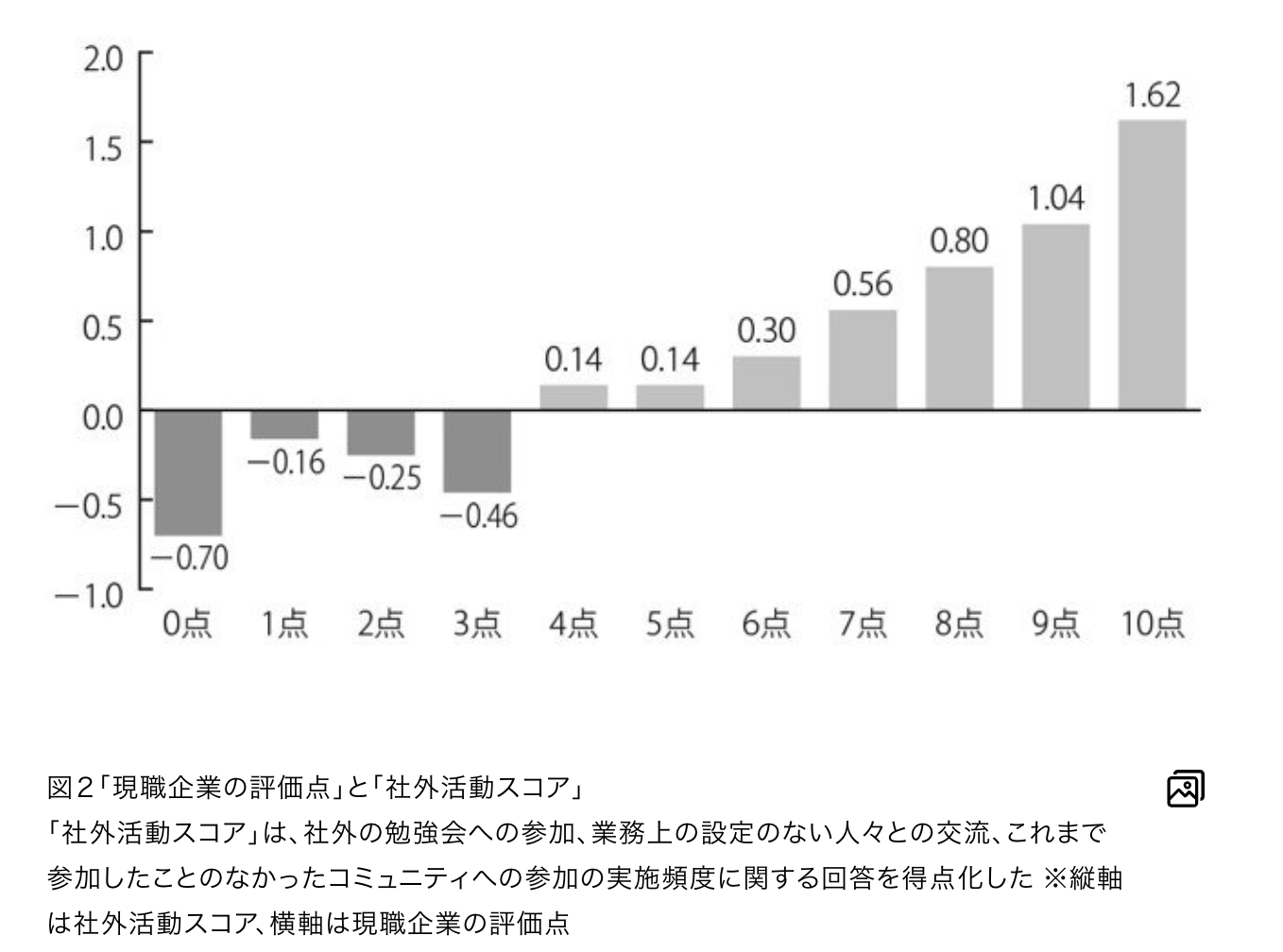

ちなみに、社外活動をしている人ほど、自社への評価が高いというデータも出ています。本音では、「囲い込みたい」と思っている経営陣やマネジャーからは耳が痛いデータかもしれませんね。