中途入社でつまずかないための実践ガイド ~初めての転職者と受け入れ企業の人事に伝えたいこと~

「あれ、自分ってこんなに仕事できなかった?」

転職直後、自己肯定感がじわじわ削られる——そんな経験をした人は少なくありません。期待して入社したものの、馴染めず、孤立感や不全感に苦しむことも。

そして悩むのは本人だけでなく、企業側も「せっかく採用したのに活躍する前に辞めてしまった」「うまく立ち上げられなかった」という課題を抱えます。

本記事では、そんな“中途入社のリアル”に焦点を当て、「どうすれば、新しい職場でつまずかず、スムーズに立ち上がれるのか?」をひもとく実践ガイドです。私自身のキャリア経験や、これまで多くの企業や転職者を支援してきた中で見えてきた中途入社における“あるあるな落とし穴”とその処方箋を解説します。

◆“優秀な人”ほど第一印象でつまずく/成功体験の呪縛

「新しく入ったあの人、期待していたけど、なんかちょっと違うかも…」

受け入れ側のそんな印象は、往々にして早い段階で形成されます。そして、皮肉なことに、そう思われやすいのは高い実績を持つ“優秀な人”であることが少なくありません。

実は中途入社者の“つまずき”には、ある共通のパターンがあります。

それは「前職での成功体験が強すぎるがゆえに、新しい環境に適応しにくくなる」というものです。

成功体験が“こだわり”に変わる瞬間

優秀な人ほど、「自分はこうやって結果を出してきた」「このやり方がベストだ」といった強い信念やこだわりを持っています。それ自体はとても価値のあることですが、新しい職場に入った直後は、むしろそれが柔軟性の欠如と受け取られてしまうリスクがあります。

たとえば、「前の会社ではこうしていました」と頻繁に発言すると、意図せずして比較や批判のように聞こえ、周囲の警戒心を招いてしまうことがあります。また、「自分ならもっと効率よくできるのに」という気持ちが先行し、現状のプロセスに対する理解や尊重が置き去りになってしまうこともあります。

“自信”と“傲慢”のあいだにある細い線

転職者の多くは、即戦力としての期待を背負って入社してきます。特に、キャリアを積んできた人ほど、「早く成果を出さなければ」と焦る気持ちが強くなりがちです。

しかしその姿勢が、社内の事情や背景を把握しきれていない状態で空回りしてしまうと、「この人は自分のやり方を押し通そうとしている」と受け止められがちです。

結果として、“期待の即戦力”が、“扱いづらい転職者”に見えてしまうのです。

このように、過去の成功体験が逆に自分を縛り、新しい環境での柔軟性を妨げてしまう──それが「優秀な人ほどつまずきやすい」構造の正体です。

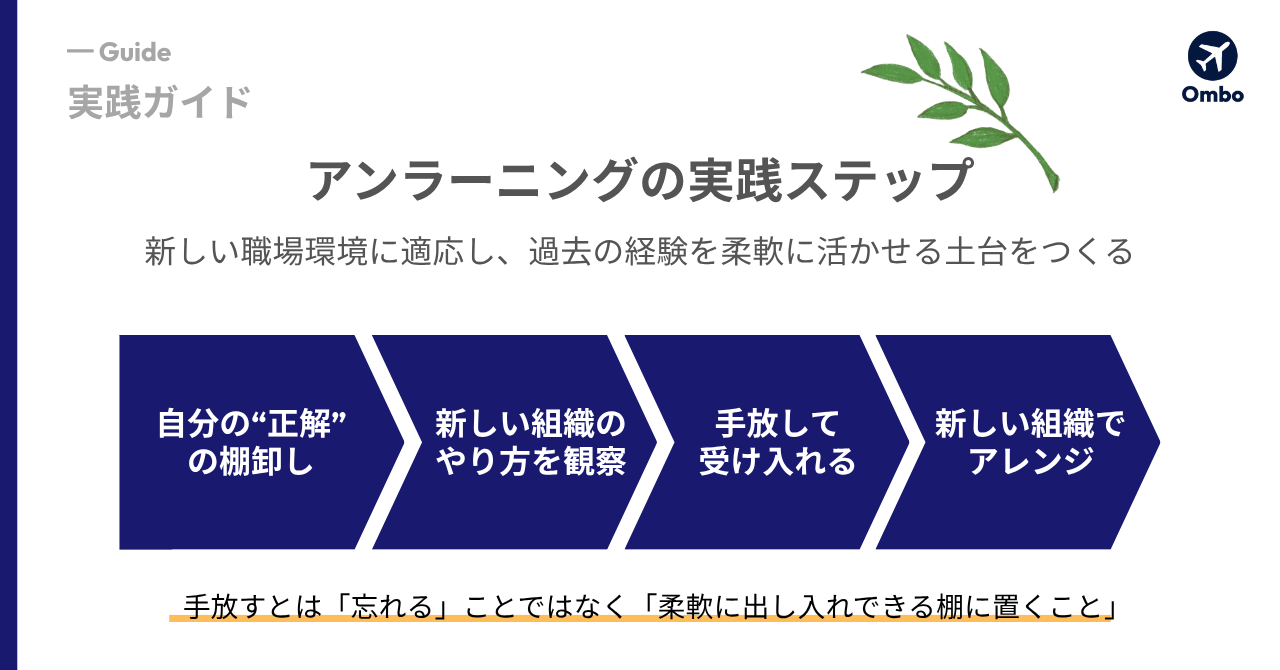

◆成功体験を「手放す」ことで開かれる世界

転職を機に環境が変わる中で、見落とされがちな準備があります。

それは「自分の中にある“正解”を一度疑ってみること」です。そこで必要になるのが「アンラーニング(学習棄却)」です。

アンラーニングとは、これまでのやり方や価値観を手放し、新しい環境に適した考え方や行動様式を取り入れるプロセスのことです。

たとえば、

- 「報連相は細かくやると嫌がられる」

- 「部下は自走するのが当たり前」

- 「企画はスピード勝負」

など、以前は当たり前だった”前提”が、別の組織ではまったく通用しないこともあります。

その違いに戸惑い、「なぜこんな非効率なやり方をしているのか」と感じたくなるかもしれません。けれども、まずはその違和感に蓋をせず、「なぜこのやり方がここで成立しているのか?」という視点で観察することが大切です。

アンラーニングで活躍の土台をつくる

中途入社者において大事なことは、自分の正しさを証明するのではなく、「その会社が大切にしている価値観や判断基準」を知り、それを一度受け止めることです。そうすることで初めて、自分の強みや過去の経験が「今の組織に合った形」で活かせるようになります。

手放すことは、決して”忘れる”ことではありません。

いったん棚に積み上げて、必要なタイミングで再び取り出せるようにしておく。その姿勢が、新しい職場で信頼される礎となり、やがて自分らしい成果へとつながっていきます。新たな土壌に合わせて、自分の経験を編み直すこと。それこそが、持続的に活躍するための真の準備なのです。

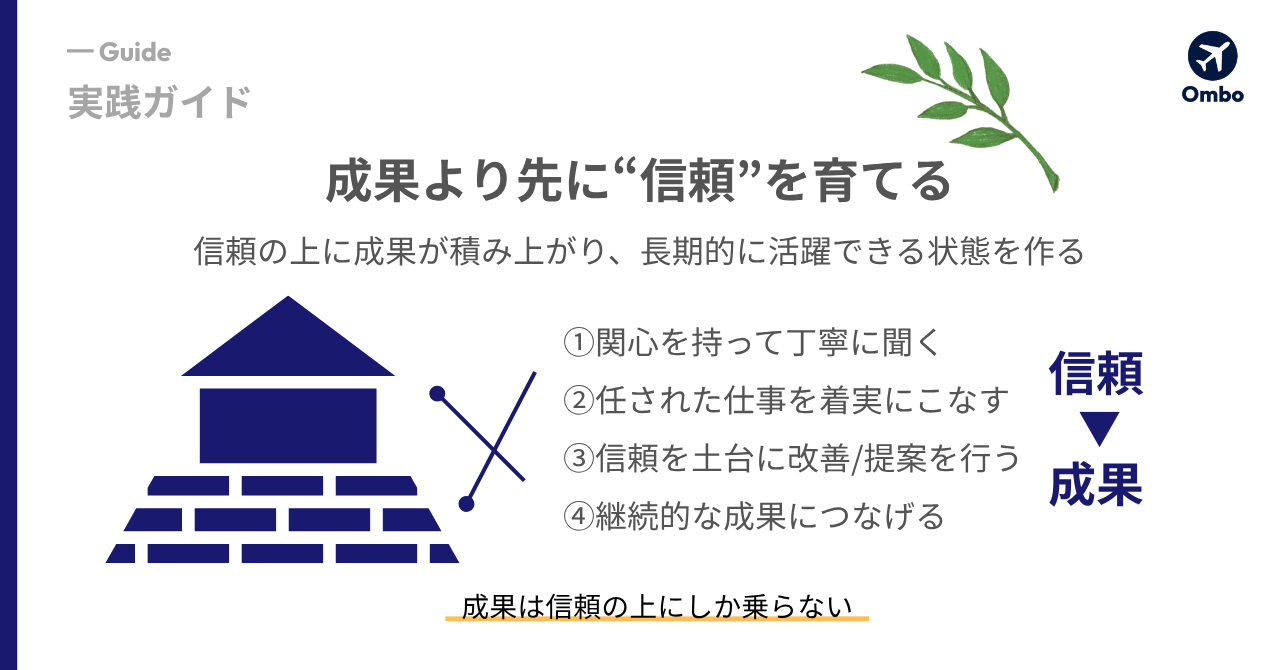

◆成果より先に”信頼”を育てる/成果への近道

中途入社者には、2つの顔が存在します。

①「専門性や経験を活かす即戦力」としての顔

②「職場に馴染み、信頼関係を築く新参者」としての顔

そして、この両方のバランスが求められます。

しかし、どんなに能力が高くても、組織に馴染まなければ成果にはつながりません。だからこそ、最初の3か月間は、“成果”よりも“信頼”を積む時期と位置づけてみることが重要です。

いきなり前に出るのではなく、観察し、質問し、理解し、共感することにエネルギーを注ぐ──その姿勢こそが、長く活躍するための土台になります。

しかし実際の様子を観察すると、焦りから空回りしてしまい、周囲とのすれ違いや孤立につながるケースも少なくありません。信頼関係ができていないうちに、「前職ではこうしていました」とやり方を押しつけたり、求められていないアドバイスをしたりすることで、「この人はうちのやり方を理解しようとしていない」とみなされてしまうリスクもあります。

まず大切なのは、「信頼を築くこと」を最優先に置く姿勢です。

成果を出すことはもちろん重要ですが、その土台となるのは、組織内での信頼と関係性です。信頼がない状態で出した成果は、「たまたま」や「やり方が違う」として受け止められやすく、継続的な評価につながりにくいからです。

信頼を築くためにできること

信頼を築くためには、「関心を持って、丁寧に聞くこと」から始まります。

同僚や上司がどんなことを大切にしているのか、どういう背景で今の仕事のやり方が成り立っているのか、自分とは違う価値観や判断軸を理解しようとする姿勢が、信頼の第一歩になります。

与えられた仕事を着実にこなすことも、信頼構築のためには欠かせません。はじめのうちは小さなタスクでも、「任せたことをきちんとやり遂げてくれる人」としての印象が、やがて仕事の幅や裁量を広げることにつながっていきます。

信頼が築かれてくると、自然と周囲の期待値が高まり、それに応えることで初めて「成果」が意味あるものとして受け入れられます。

中途入社者にとっての最初のゴールは、「前職のやり方を持ち込むこと」ではなく、「この組織の一員として信頼されること」です。信頼の土壌があってこそ、あなたの過去の経験やスキルが、真に活かされるフェーズに入っていくのです。

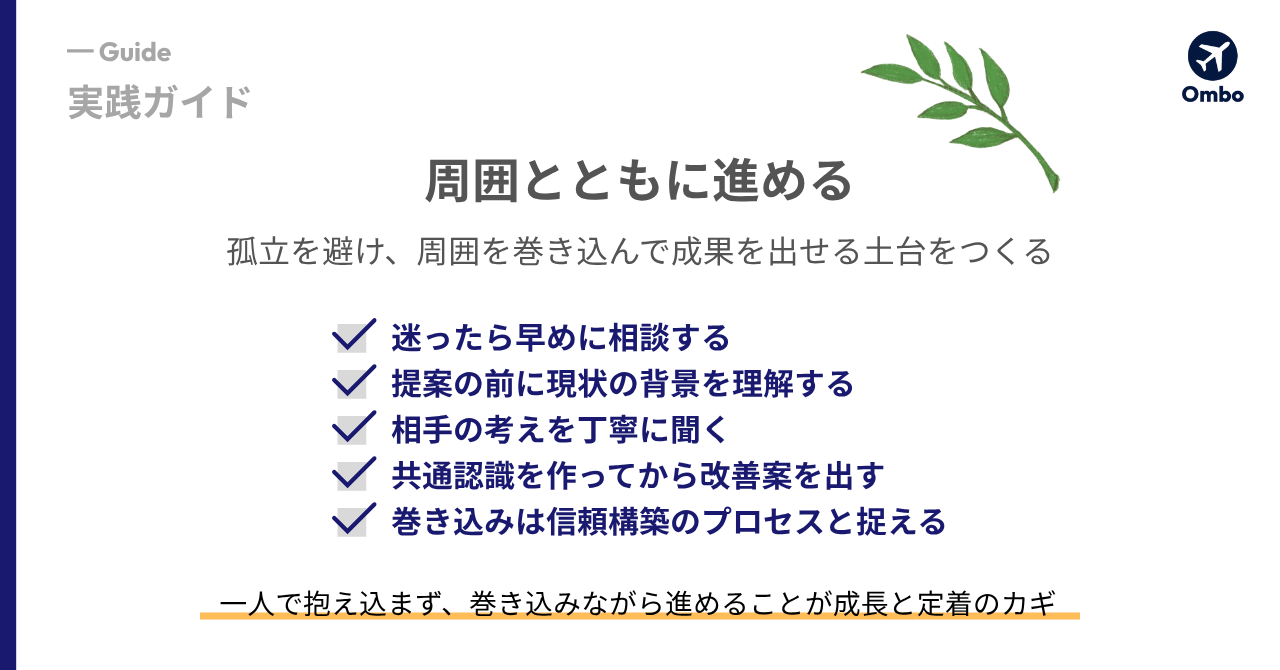

◆「自分でなんとかする」から「周囲とともに進める」へ

新しい職場では、「まずは自分でなんとかしなければ」と一人で抱え込みがちです。

しかし、転職後にスムーズに立ち上がるためには、早い段階から周囲と連携して進める姿勢が大切です。「一人で完結しようとしない」ことが本当に重要です。

まず意識したいのは「相談する習慣」です。わからないこと、判断に迷うことがあれば、遠慮せず早めに周囲に確認しましょう。むしろ相談を通じて、組織特有の背景や考え方を学ぶことができますし、会話の積み重ねが信頼関係の土台になります。

次に、「意見や提案をする前に、相手の考えを理解すること」を心がけましょう。改善提案があっても、タイミングや伝え方を工夫しないと独りよがりに受け取られてしまうこともあります。まずは現状のやり方の理由を丁寧に聞き出し、共通認識を持ったうえで提案すると、前向きに受け止めてもらいやすくなります。

「一人で頑張る」姿勢は、一見頼もしく映るかもしれませんが、長期的には孤立につながる危険もあります。それよりも、「助けを求めながら成果を出す」「周囲を巻き込みながら前に進む」力こそが、転職後の活躍において本当に求められるスキルです。

「仲間とともに、どこまで進められるか」━━ その視点を持てるかどうかが、中途入社後の定着と活躍を大きく左右するのです。

おわりに

はじめて転職をする方にとって、新しい環境に対する不安は尽きません。同時に、受け入れる企業の側も、その方が馴染めるのか、早期離職にならないか、といった懸念を抱えています。

しかし、本来「中途入社」は、企業と個人が互いに可能性を広げ合うチャンスのはずです。異なるバックグラウンドを持つ人が加わることで、新しい視点やアイデアが生まれ、組織に変化が起こる。そこにこそ中途採用の価値があります。

その可能性を十分に活かすには、個人と組織の両方が歩み寄り、短期的な成果の視点だけではなく、「どうすればお互いにとって良い関係が築けるか」を考えることが不可欠です。その視点こそが、転職後のつまずきを乗り越え、長く活躍できる土台になるのだと思います。

本記事は、「つまずきを防ぐこと」だけを目的としたものではありません。中途入社という転機を、成長と挑戦の機会に変えるためのヒントを届けたい、そうした想いで書いてきました。個人の方には、自分らしく前向きに歩んでいけること、企業の経営者や担当者の方には「中途入社者とどう向き合うか」を考えるきっかけになれば、これ以上に嬉しいことはありません。