人事施策が事業部に響かない理由

人事が良かれと思って設計した施策が、現場では「動かない・続かない・刺さらない」。この断絶はセンスや根性の問題ではありません。

社内の熱量は、偶然ではなく「設計」することができます。

本記事では、人事の役割を「事業部の1人目をつくる」と定義し、経営観点での意思決定、そして施策を習慣へと転換する仕組み化までを、実務の視点で解きほぐします。

“支援部門”という人事の自己定義を捨てる

人事が企画する研修やサーベイは、受講率や満足度といったKPIの上では手応えを示すことが多いです。しかし、現場の成果につながっているかというと、翌週には元に戻ってしまうことが少なくありません。

背景には、人事が自らを「支援部門」と自己定義し、場を整えるところで責任が途切れてしまう構造があります。「良い場を用意した」という達成感の裏で、事業部は数字に直結しない活動に時間を割き、「やらされ感」だけを残して終わってしまうのです。ひどい場合には、人事側のKPI(受講率・回答率など)を満たすためだけに事業部を動員し、共通のゴール設定がないまま巻き込むケースすらあります。

人事の再定義 ― 事業部の“1人目”を生み出す役割へ

本来、人事に求められている役割は「支援」ではありません。

事業部の中で、最初に結果をつくる“1人目”を生み出すことです。ここでいう“1人目”とは、制度やコンテンツの受益者ではなく、成果の最初の再現モデルになる人です。事業KPIに直結する行動を誰よりも先に体現し、その手順を可視化して周囲に波及させる“行動の起点”です。“1人目”が現れると、学習→実践→内省→標準化のループが回り始め、施策はイベントではなく日々の習慣に転換されます。

そうした成果を創出するには、人事が、【事業KPI→行動KPI→人事KPI】という順番を念頭におき、事業責任者とともに「一枚の紙」に落とし込むことが不可欠です。人事は現場の解像度を獲得しにいかなければなりません。机上で仮説を積み上げるよりも先に、実務の流れや顧客接点を観察し、摩擦や障害がどこに生じているかを地図化するのです。

ここで重要なのは“改善アイデア”の多さではなく、阻害要因の正確な言語化です。阻害要因が明確になれば、小さな実験に落とし込め、事業部も納得して動けます。

要するに、人事が「場を整える人」から「最初の結果を設計し増幅する人」へと役割を再定義した瞬間、現場の熱量は偶然ではなく再現性を持って立ち上がります。

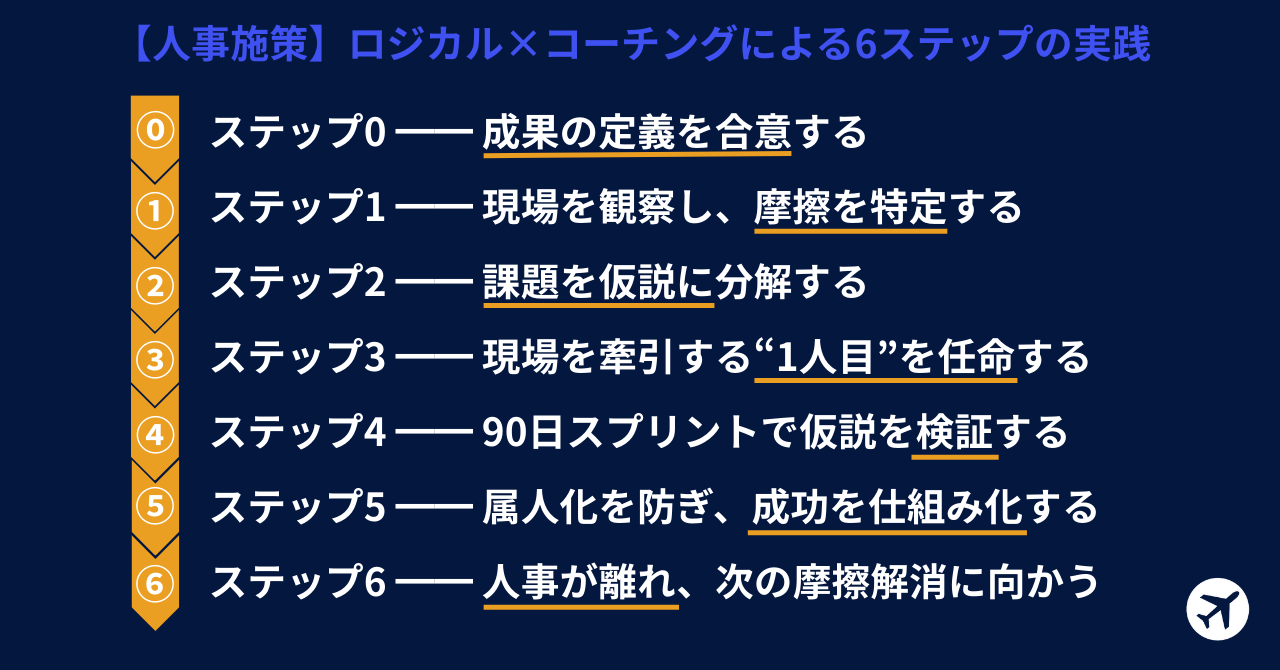

◼︎ロジカル×コーチングの6ステップの実践

多くの人事施策が「場を整えた達成感」で終わってしまう理由は、現場で最初に成果を体現する“1人目”を設計できていないからです。”1人目”を作るための実践方法を6つのステップで解説します。

ステップ0:成果の定義を合意する

最初の出発点は「事業責任者と同じ言葉で成果を定義する」ことです。

たとえば、「新規MRRを四半期で+1,000万円」という目標があるなら、その前段で変えるべき行動を合意する必要があります。初回商談での要件合意率、提案到達率、フォローの24時間以内送付──こうした具体的な行動指標まで落とし込むことが欠かせません。

こうした合意がなければ、人事がどれだけ動いても“自己満足の施策”で終わり、現場には熱が残りません。

ステップ1:現場を観察し、摩擦を特定する

次に必要なのは「現場の解像度」を上げることです。机上で仮説を積み上げるのではなく、実際の業務を観察し、どこで時間や意思決定が止まっているのかを見極めます。

たとえば、「新人が顧客質問に答えられず、確認待ちで1日ロスしている」「営業が見積承認に3回も往復している」といった“摩擦”を時系列で書き出すのです。

摩擦は、そのままでは愚痴にしか見えません。しかし、ここに切り込めるかどうかが人事の価値を決めます。

ステップ2:課題を仮説に分解する

観察で見つけた摩擦は「検証可能な仮説」に分解して初めて力を持ちます。

- 状況(誰が、いつ、どこで詰まっているか)

- 影響(どのKPIに、どの程度影響しているか)

- 仮説(スキル不足/習慣欠如/仕組みの欠陥のどれか)

- 実験案(2週間以内に検証できる単位)

この4点を整理すれば、「課題をどう動かすか」が具体化します。結果、施策は大がかりな研修企画ではなく、短期で検証できる実験に変わります。

ステップ3:現場を牽引する“1人目”を任命する

“1人目”を選ぶ際に重視すべきは、突出したスキルではありません。フィードバックを素早く行動に変える学習感度と、周囲に波及する影響力です。任命は情緒的な期待ではなく、責務と成果として明確に定義します。「90日で提案到達率を+10pt改善し、毎週ログを公開する」──こうした具体性が、本人の覚悟と周囲の納得を生みます。

ステップ4:90日スプリントで仮説を検証する

実行は90日単位で区切ります。1年計画では遅すぎるのです。

リズムはシンプルに考えます。月曜に仮説を立て、水曜に中間確認、金曜に成果を振り返るイメージです。

こうした行動を繰り返すことで、「実験して改善する」という循環が現場に根づきます。

ステップ5:属人化を防ぎ、成功を仕組み化する

成果が出始めたら、それを“属人的な工夫”で終わらせず、再現可能な手順に落とし込みます。チェックリストやテンプレートに翻訳し、誰もが使える形にすることで、現場全体にナレッジが蓄積されていきます。

ステップ6:人事が実行から離れ、次の摩擦解消に向かう

最後は、人事が意図的に手を離す段階です。「行動KPIが3週連続で目標超え」「周囲が自発的に模倣している」といった合図が見えたら、次のフェーズは“1人目”が次の1人目を育てる番です。人事は伴走者から仕組みの更新者へと役割を移し、再び別の摩擦を探しに行くのです。

“1人目”を設計する6ステップは、人事を「場を整える人」から「成果を設計し、組織に定着させる人」へと変える道筋です。これを実践できる人事担当こそが、真に「経営の翻訳者」と呼べる存在です。

◼︎単発で終わる人事施策の“構造的失敗”を越える

多くの人事施策は、導入時こそ盛り上がるものの、3か月も経てば現場の関心から消えていきます。原因は「現場が動かないから」ではありません。

根本的には、仕組みに再現性を担保する構造が欠けているからです。人事の役割は、研修やサーベイを“提供すること”ではなく、それを現場の日常に溶け込ませ、習慣として組み込むことにあります。

典型的な「失敗の構造」は次の3つです。

- KPIが分断されている

人事KPI(受講率・回答率)が事業KPIと接続されていないと、施策は自己目的化します。現場から見れば「数字につながらない余計な仕事」と映り、“やらされ感”しか残りません。 - 継続の担い手が不在

開始直後は人事が推進役を担いますが、その後の維持・改善の責任者が曖昧なままです。結果、3か月後には制度やツールが放置され、熱量は自然消滅します。 - 例外処理が常態化する

「やらなくても許される」空気が一度広がると、施策は標準化されません。制度が“推奨オプション”に落ちた瞬間から、現場は従わなくてもいいものと認識してしまいます。

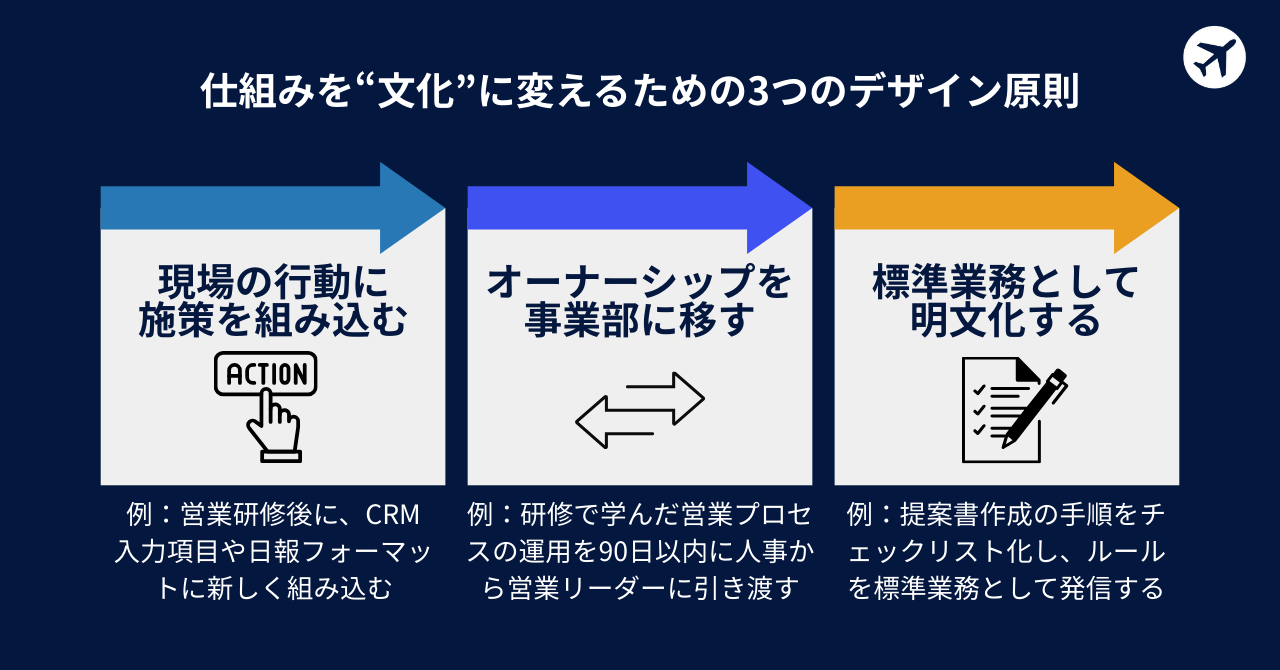

仕組みを文化に変えるための3つのデザイン原則

これらの失敗を超えるためには、施策を“単発のイベント”ではなく“組織の習慣”へと転換する設計が必要です。そのための原則はシンプルに3つに集約されます。

原則①:KPIを連結する

つまり、施策を「行動プロセス」に埋め込む、ということです。研修や制度は「場」として提供するだけでは根付きません。業務フローに直接組み込むことが重要です。

例:営業研修を単発で終わらせず、商談後のCRM入力項目に研修内容を反映する。日報フォーマットに新しい行動チェックを組み込む。

こうして「やらないと仕事が進まない」状態にすることが鍵です。

原則②:オーナーシップを事業部に移す

人事が推進役を担い続ける限り、施策は「支援イベント」で終わります。90日以内に事業部リーダーへ責任を移す設計を持つことで、施策は「事業のやり方」へ転換します。

原則③:標準業務として明文化する

一部の優秀者だけが実践する仕組みでは文化になりません。チェックリストやツール連携によって「やらないと不自然」な状態を作り出すことが不可欠です。標準業務に埋め込まれた仕組みこそ、習慣として定着します。

人事施策が形骸化するのは、現場のやる気不足ではなく、設計原則が欠落しているからです。これら3つの原則を徹底するだけで、施策は「単発イベント」から「自然に続く行動」へと変わり、やがて組織文化の一部になります。

◼︎おわりに ― 熱量は設計できる

ここまで見てきたように、人事施策が事業部に響かないのは「やる気の問題」ではありません。構造的な断絶と設計不足にこそ原因があります。

第一に、人事と事業部が分断されている限り、施策は「支援イベント」に留まり、本業に結びつきません。人事は支援部門という自己定義を捨て、事業KPIに直結する行動を言語化し、共通のゴールを持つことが不可欠です。

第二に、仕組みを動かすのは制度でも資料でもなく、「人」です。現場に“最初の1人目”を生み出し、熱量を持って行動し、周囲に模倣される存在を設計することが、施策を文化に変える最短ルートです。事業部内に熱量のある人を計画的につくり出すことが、人事の本当の役割だといえます。

第三に、施策を単発で終わらせないことです。イベントではなく習慣に、施策ではなく仕組みに。90日のスプリントで行動を定着させ、標準業務に埋め込み、例外をなくす。その積み重ねによってしか、組織に熱は根づきません。

つまり「分断しない」「事業部側に熱量のある人をつくる」「単発で終わらせない」――この3つを実現することこそ、人事が事業部にとって“経営の翻訳者”となり、成果を再現する鍵です。熱量は偶然に湧き上がるものではなく、設計し、仕組みに落とすことで持続するのです。

Omboは、各種SNSも更新しています。ぜひフォローをお願いします!

・Ombo note ▶︎ https://note.com/ombo

・Ombo X ▶︎ https://x.com/Ombo_bs

・Ombo Facebook ▶︎ https://www.facebook.com/ombo.team/