早期活躍をいかに実現するか?新卒からベテランまでのキャリア段階別オンボーディング設計

「うちの新卒、ようやく戦力になってきたよ」

そう言われるタイミングが、かつては「3年」を指していました。ところが近年、その期待は3年から1年へ、さらには入社半年、入社後すぐへと、目に見えて前倒しされています。

リクルートマネジメントソリューションズの調査(2023)では、新卒採用を行う企業の約7割が「入社1年目からの成果発揮」を期待しています。これは、新卒に限らず、第二新卒や中途、さらには部署異動したベテラン社員にも、同様に求められているのが実態です。

本記事では、3つの異なるキャリア段階における早期活躍を、曖昧なスローガンではなく構造的に捉え直し、真に機能するオンボーディング・戦力化のあり方を探っていきます。

“早期活躍”で見落としがちな誤解

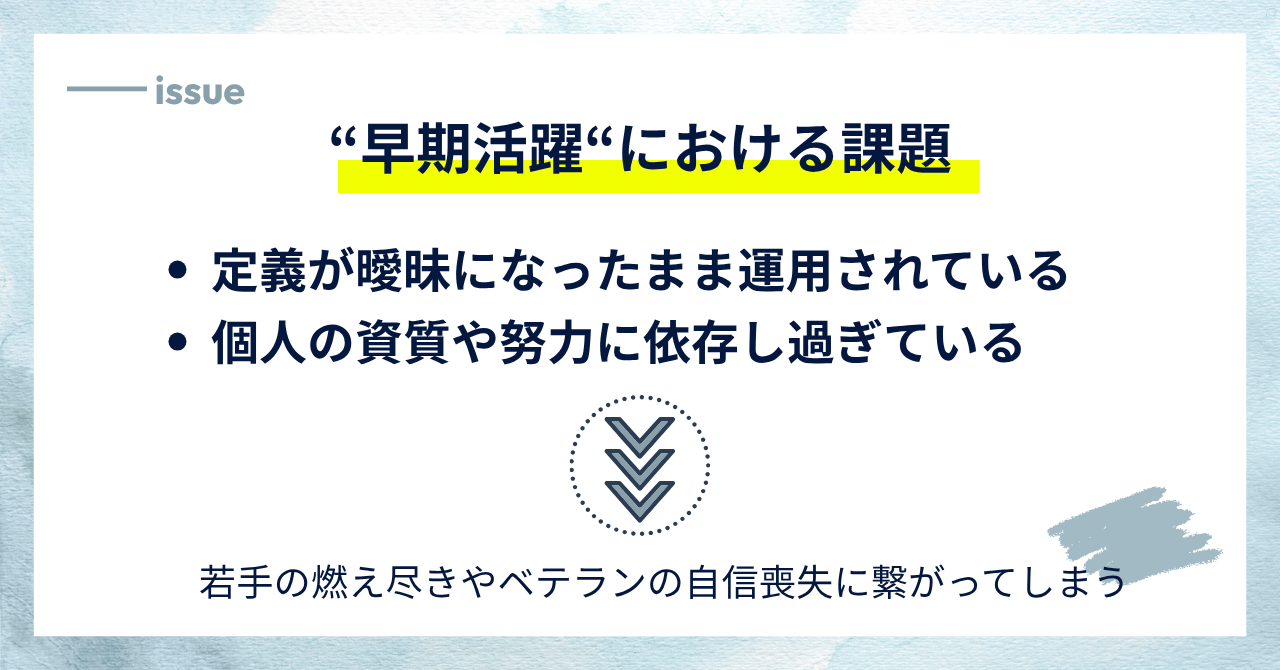

新卒からベテラン社員まで、入社後すぐに求められてしまう早期活躍。ここに潜んでいる“構造的な誤解”とは、「早期活躍」という言葉が曖昧なままに運用され、個人の資質や努力に還元されすぎているということです。

たとえば「即戦力」や「ハイパフォーマンス」の定義は、企業ごと、部門ごと、タイミングごとに変わります。しかしながら、その単語だけが共通項として語られ、本人がその期待値に沿えなければ「アンマッチ」や「定着不良」と見なされてしまう。

文脈なき活躍評価が、若手の燃え尽きやベテランの自信喪失につながっているケースも少なくありません。

早期活躍のための組織研究

アメリカの組織心理学の古典的研究であるLouis(1980)の「組織への転入における曖昧性と不安」では、

組織に新たに加わる際の“環境の不確実性”がパフォーマンスや離職意向に大きく影響すること

が示されています。

つまり、“早く活躍してほしい”と願うならば、まず“早く適応できる環境を整える”ことが組織の責任であるにもかかわらず、それが個人の責任へとすり替えられているのです。

さらに興味深いのは、Googleの人材開発チームが行った研究「Project Oxygen」によって示された事実です。

ハイパフォーマンスな人材の特徴として技術的スキル以上に重視されるのは、「心理的安全性を感じながら、継続的に学び、適応し続けられる」環境要因であり、個人要因だけでは説明できないパフォーマンス差が存在する

という点です。

こうした知見を踏まえると、今私たちが問うべきは「どうすれば早期に活躍してもらえるか?」ではなく、「活躍とは何か」「その定義は誰が、どうやってつくるべきか?」なのではないでしょうか。

新卒に”即戦力”を求める──育成前提から期待前提への転倒

かつての新卒採用では、「時間をかけて育てる」ことを前提とした投資でした。ところが今や、配属後すぐに成果を期待し、活躍してもらうことが暗黙の前提になっている企業が増えています。

背景にある変化の1つに、人的リソースの過剰な圧縮があります。

事業環境が先行き不透明であるなか、多くの企業は育成に回す余力を持てず、採用の段階で「自走できる人材」や「地頭が良い人」を選びたがる傾向が強まっています。実際、経団連の「新卒採用とインターンシップに関するアンケート調査」(2023年)では、企業の半数以上が「配属直後から業務に対応できる能力」を重視すると回答しています。

しかし、現場で求められる力は汎用スキルだけではなく、配属部署ごとに求められる行動や判断基準、関係構築の文脈は大きく異なります。そのため、同じ人材でも部署によって「早期に活躍できるかどうか」が大きく左右されるのが実態です。

組織社会化ー環境との相互作用が重要

ここで注目したいのが、「組織社会化(Organizational Socialization)」に関する研究です。1979年にWanousが提唱したモデルでは、

新入社員が組織文化・業務文脈・人間関係に適応していく過程を段階的に示し、個人の能力よりも環境との相互作用がパフォーマンスに影響を与える

と述べられています。これは、いかに優秀な人材であっても、適切な情報提供やサポートがなければ成果が出ないことを裏付けています。

にもかかわらず、オンボーディングの設計は多くの場合「形式的」になりがちです。

初日のオリエンテーション、配属前の座学研修、メンター制度。それ自体は悪くありませんが、「なぜその順番なのか」「誰にとっての意味があるのか」という設計思想が抜け落ちたまま運用されているケースが目立ちます。

新卒の早期活躍のためのオンボーディング

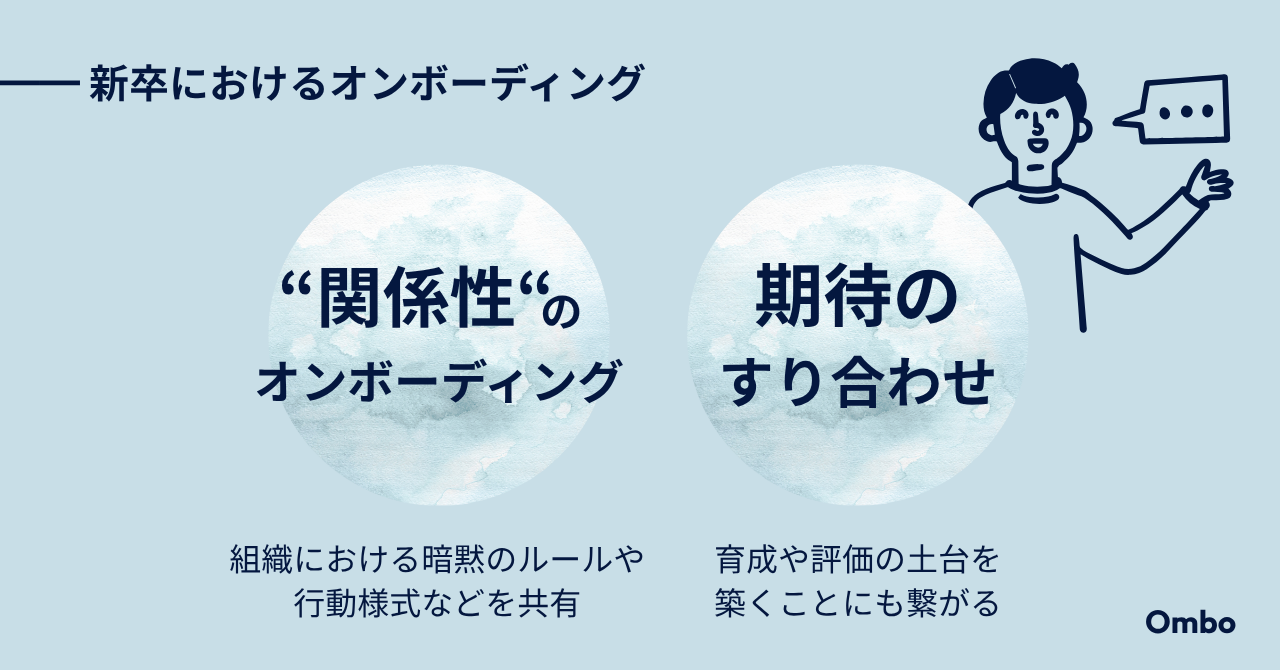

新卒のオンボーディングで鍵になるのは、「関係性のオンボーディング」と「期待のすり合わせ」です。

理念やビジネスモデルの共有だけでなく、配属先の“暗黙のルール”や、“許容される行動様式”、“働き方の温度感”といった文脈情報まで丁寧に伝えることで、新卒がよりスムーズに職場に馴染み、力を発揮できるようになります。こうした情報は、なかなか共有する機会がないため、放置され、現場任せになってしまうのが実情です。

また、最初から高い成果を期待するだけではなく、「どんな役割を果たしてくれたら嬉しいのか」「どこまでできれば合格なのか」といった期待のすり合わせを明確に行うことが重要です。これは、新卒にとって安心感につながるだけでなく、育成や評価の土台を整えることにもつながります。期待水準と環境整備のミスマッチは、なるべく排除することが大切です。

一方、こうしたポイントを押さえない場合、新卒本人にとっても「短期で評価されなければ居場所がない」と感じさせ、離職率の上昇にもつながってしまいます。大学新卒の3年以内離職率は依然として3割を超えており、特に「職場での役割が不明確だった」「期待に応えられていないと感じた」という理由で辞めるケースが増えています。

第二新卒・若手が躓く“期待の断絶”──転職者文脈と早期定着・戦力化のズレ

「前職での経験があるなら、すぐに活躍できるはず」

「社会人マナーはわかってる前提でお願い」

第二新卒や若手の中途採用者に対して、こうした“わかっているはず”という無言の期待がかけられるのは珍しくありません。「すでに社会に慣れている」「一定の基礎ができている」という先入観が採用側にあり、結果としてオンボーディングが省略される、あるいは形式的な対応で済まされることが多くなります。

しかし、特に、第二新卒のような“キャリアの転換点”にいる人材に対しては、彼らが転職に至った背景やキャリアの動機を踏まえずに画一的な定着支援を行うと、むしろ適応不全を加速させることになります。

実際には「初めての転職」「初めての業界」「初めての職種」であることも多く、形式的には経験者でも、実質的には新卒と同様のサポートが必要なケースが多いのが実情です。

こうした状況に対して、有効な示唆を与えるのが「社会的アイデンティティ理論(Social Identity Theory)」です。この理論によれば、人は組織内で“自分の居場所”や“期待される役割”を明確に感じられるときに、最も力を発揮しやすくなります。

第二新卒や若手転職者は、前職の価値観と新しい職場文化の間で自己定義が揺れやすい特徴があるため、適応には役割明確性と承認のプロセスが欠かせません。

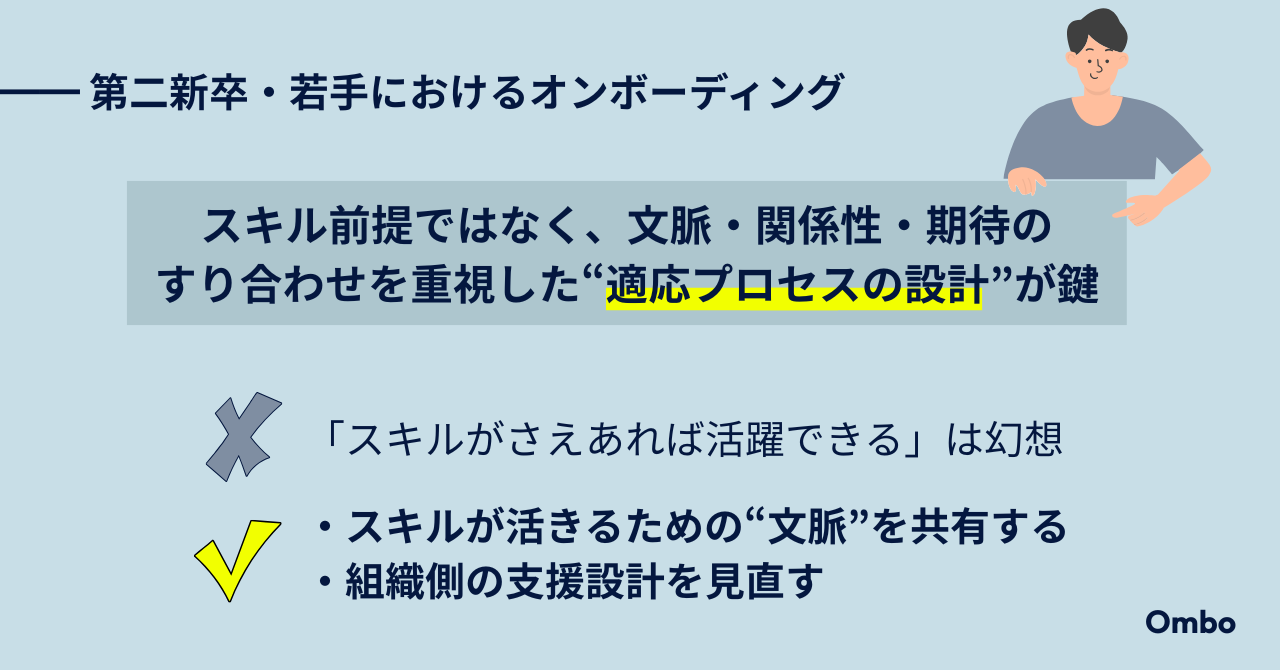

第二新卒・若手の早期活躍のためのオンボーディング

にもかかわらず、多くのオンボーディング施策は「業務理解」「制度説明」にとどまり、“職場における自分の意味づけ”までは踏み込めてはいません。その結果、第二新卒は「どんな貢献を期待されているのか」が見えないまま、自己効力感を喪失していきます。

また、近年流行している「リスキリング」も、この層に特有の罠を孕んでいます。スキルを獲得すれば活躍できるという短絡的な設計は、スキルと成果の関係を過大評価しすぎており、文脈理解・人間関係・意思決定権限といった職場内要因が成果に与える影響を軽視しがちです。

たとえば、プログラミングスキルを身につけて入社した第二新卒が、業務の進め方やレビュー文化、暗黙の期待に馴染めず、成果以前に「浮いている」と感じてしまう。これはスキルの問題ではなく、“早期活躍を可能にするための構造的な下地”が用意されていなかったことによる失敗です。

「即戦力かどうか」ではなく、「どのくらいの期間で、どういう順番で適応していくのが自然か」という視点から、組織側の支援設計を見直すことが求められます。

ベテランに求められる”早期活躍”──年次と活躍の再定義

中途で入ってくるベテラン社員、あるいは社内で異動してきたミドル層に対して、組織が抱く期待は一貫して“即効性”です。実際、ミドル・シニア人材の転職市場でも、「スピード感のある成果」が企業の選考基準のひとつとされており、オンボーディングというより“即インパクト”が求められる傾向が顕著です。

「これまでの経験を活かして、すぐに成果を出してくれるはず」

しかし、そう思っていても、「これまでの経験」は必ずしも新しい環境では通用するとは限りません。

中途・異動いずれにおいても、ベテラン層は固有の“思考パターン”や“仕事の進め方”をすでに持っています。それ自体は資産である一方で、新しい組織文脈に適応する際の柔軟性を奪う要因にもなりえます。

心理学者Carol Dweckが提唱する「固定的知能観 vs. 成長的知能観」の議論では、

経験が長いほど“自分のやり方”に確信を持ちやすく、他者のやり方に対して懐疑的になる

ということが指摘されています。つまり、ベテランにおける“活躍の遅れ”は、スキルや能力の不足ではなく、「前提のアップデート」への支援不足によって生じているケースが多いのです。

一方、ベテラン層にとっての「心理的安全性の喪失」も見落とされがちな観点です。

年次が高いほど、“できて当然”と見なされる場面が増えます。質問をすれば「そんなことも知らないのか」と受け取られるリスクを感じ、相談や確認を避けて孤立する。とりわけ社内異動であれば、元の部署での立場や実績が逆に重荷となり、「ゼロから学び直す」ことが許容されづらくなります。

ベテランが異動や転職の際に“自分の価値”を再定義できるまでには、過去の役割からの脱却と、新たな文脈での意味づけが必要だとされます。これは、単に業務を覚える以上に高度な内的プロセスであり、時間と支援を必要とします。

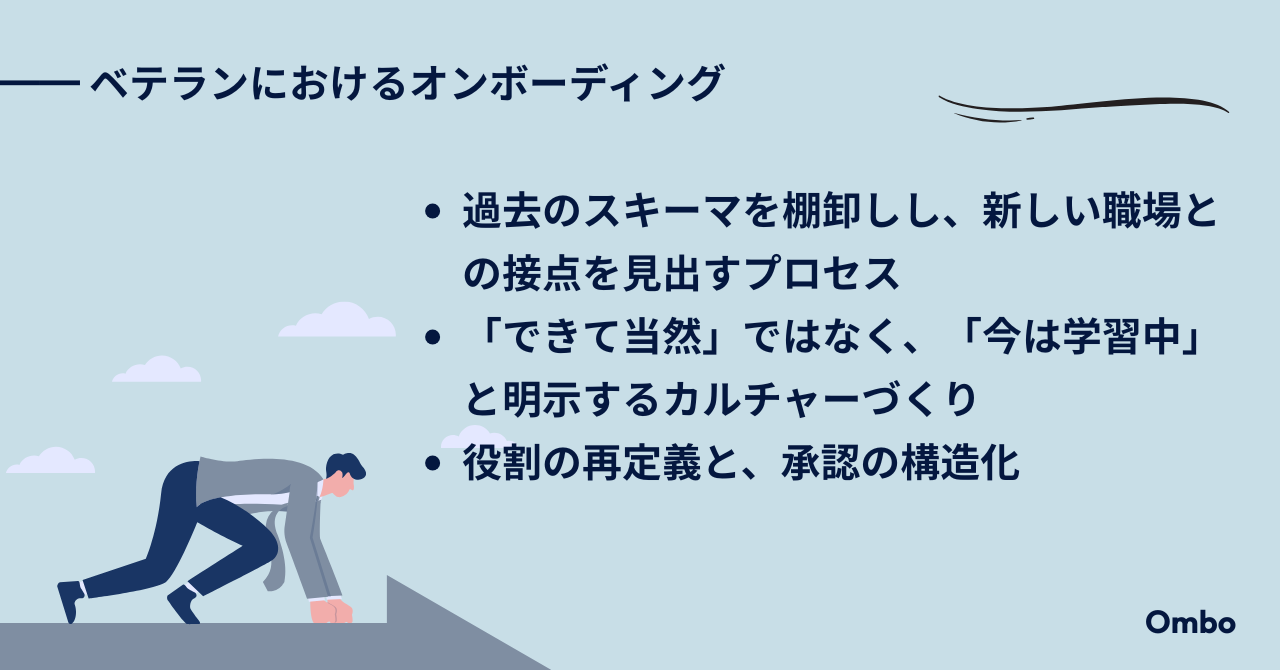

ベテランの早期活躍のためのオンボーディング

このため、ベテラン向けのオンボーディングでは以下の視点が不可欠です。

- 過去のスキーマを棚卸しし、新しい職場との接点を見出すプロセス

- 「できて当然」ではなく、「今は学習中」と明示するカルチャーづくり

- 役割の再定義と、承認の構造化

“早期活躍”を年次で定義するアプローチでは、キャリアの厚みや経験の多様性がかえって足枷になりかねません。ベテランにとっての活躍とは、単なる成果ではなく、「再適応の成功」であり、変化に対応する能力そのものです。

おわりに ― “誰にとっての早期活躍か”を問い直す

ここまで見てきたように、「早期活躍」という言葉の意味は、決して一様ではありません。

どのくらいのスパンを「早期」とみなしているのか。何をもって「活躍」とするのか。これらの問いに明確な答えがないまま運用されるならば、それは個人に過剰なプレッシャーを与えるだけの、空虚なスローガンになりかねません。

逆に言えば、活躍の定義を組織として明確にし、それを前提としたオンボーディング設計を行うことで、人材の定着率・成果発揮・エンゲージメントを高めることができる、ということです。

画一的な基準に頼るのではなく、それぞれのキャリア段階・職種・配属先の文脈に即した活躍の形を見出していくことが、これからの人材マネジメントにおいて求められているのではないでしょうか。

オンボーディングとは単なる初期教育ではありません。組織と個人が相互に理解し、期待をすり合わせながら、ともに意味づけを構築していくプロセスそのものです。

誰かにとっての「早期活躍」ではなく、その人にとっての「納得できる成長と貢献の形」を支援すること。それが、真に持続可能な人材活用への第一歩だと考えます。